2018年5月11日

色彩構成 色の帯・色の円

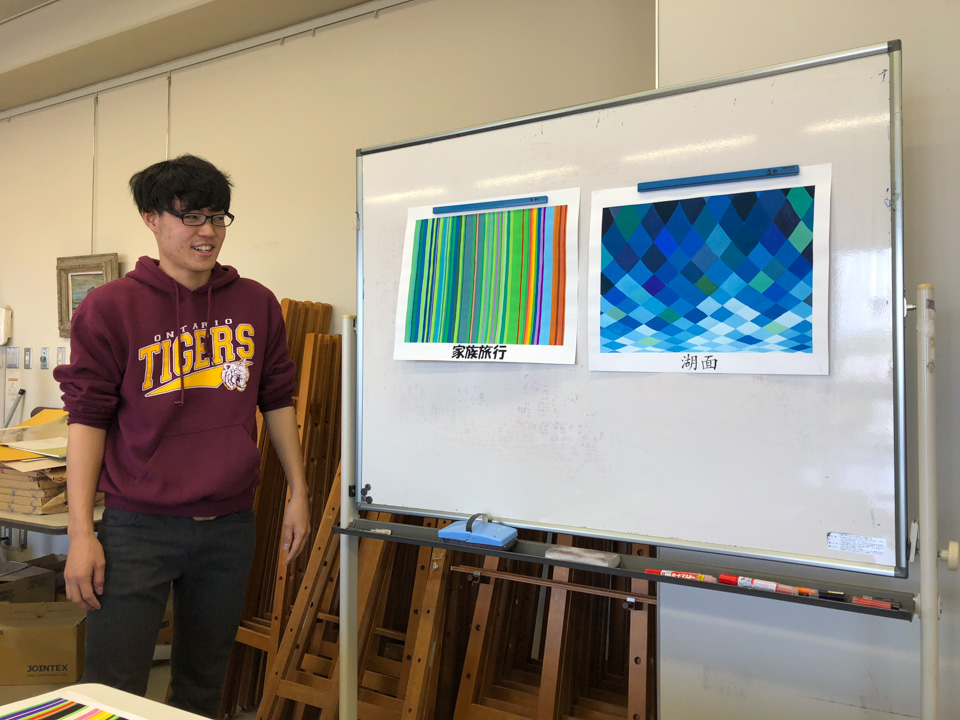

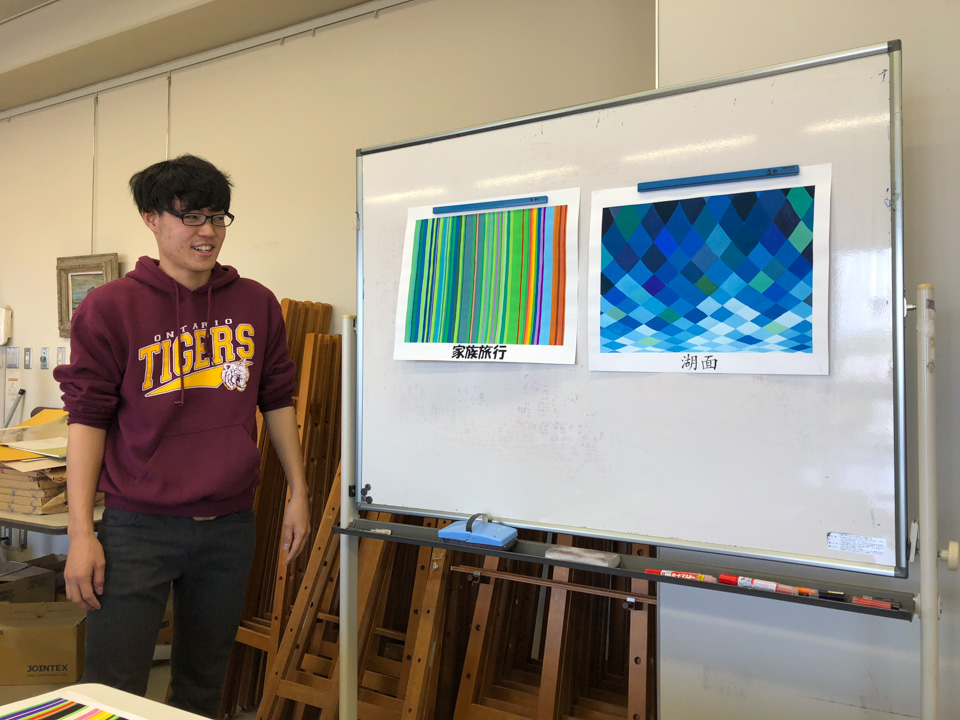

色彩構成 色の帯・色の円課題の講評会でした。

各自テーマを決めて「色の帯」では縦線のみの塗り分けのみで表現し、「色の円」では円か円弧のみで表現します。

よくありがちなのは、サンドイッチとか、永谷園とかで縞を塗り分けてしまうものですが、そういうのは深みがなく、面白くないのです。

「花粉症のフクロウ」そんなのあるのか?でも面白いタイトルです。

中でも彼の「隣人の花畑」と題された作品は、いろいろな想像や解釈をさせてくれる深みのある作品でした。

「Ticking」も色彩構成の本来の意図とは少し異なりましたが、精緻な塗り分けや構成が挑戦的な作品でした。

彼の「湖面」も円弧だけで表現されていますが、とても大きな円弧を活用していて、今迄にないものでした。

今日の評価では、男性陣が上位を独占しました。素晴らしい。

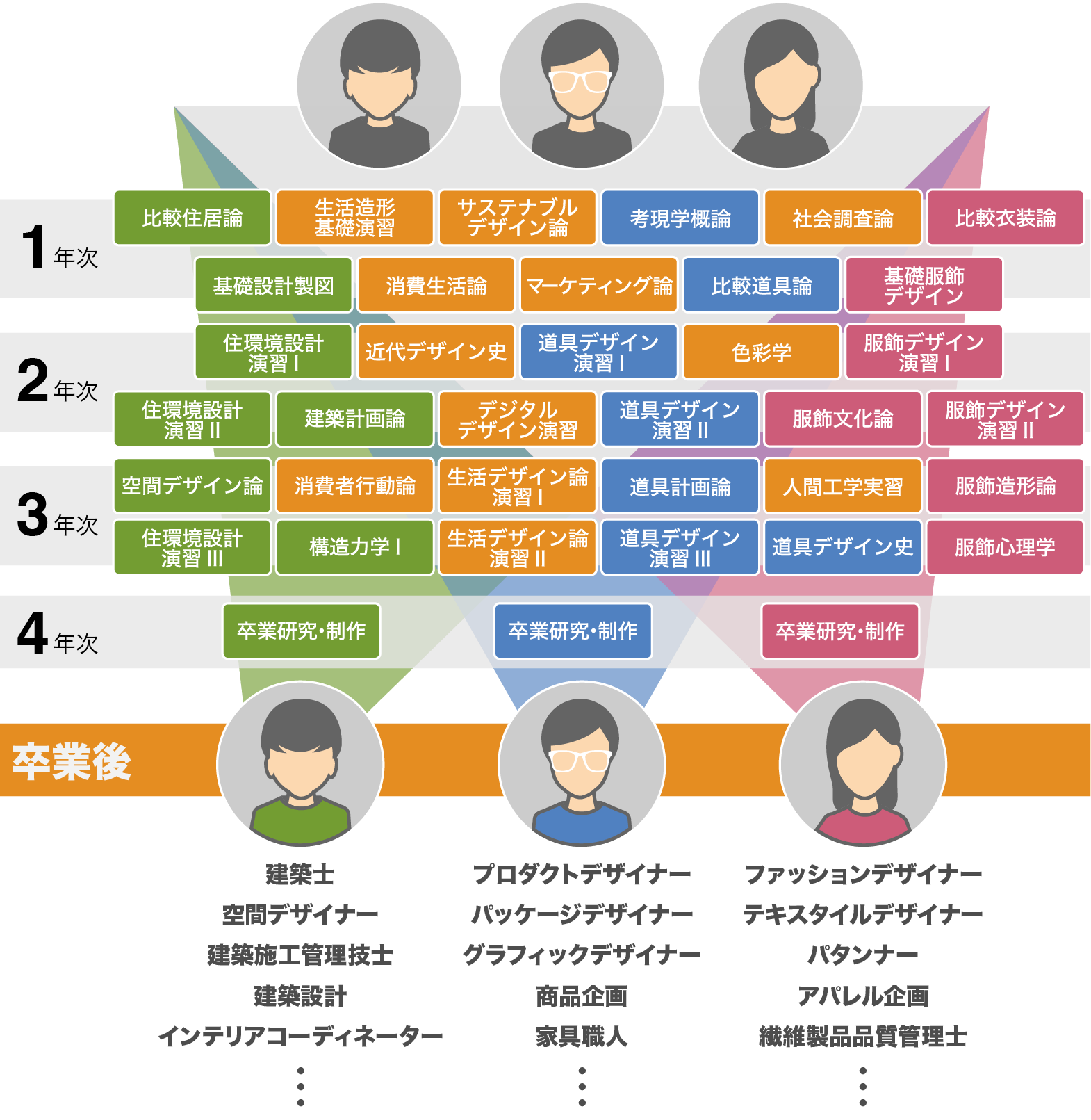

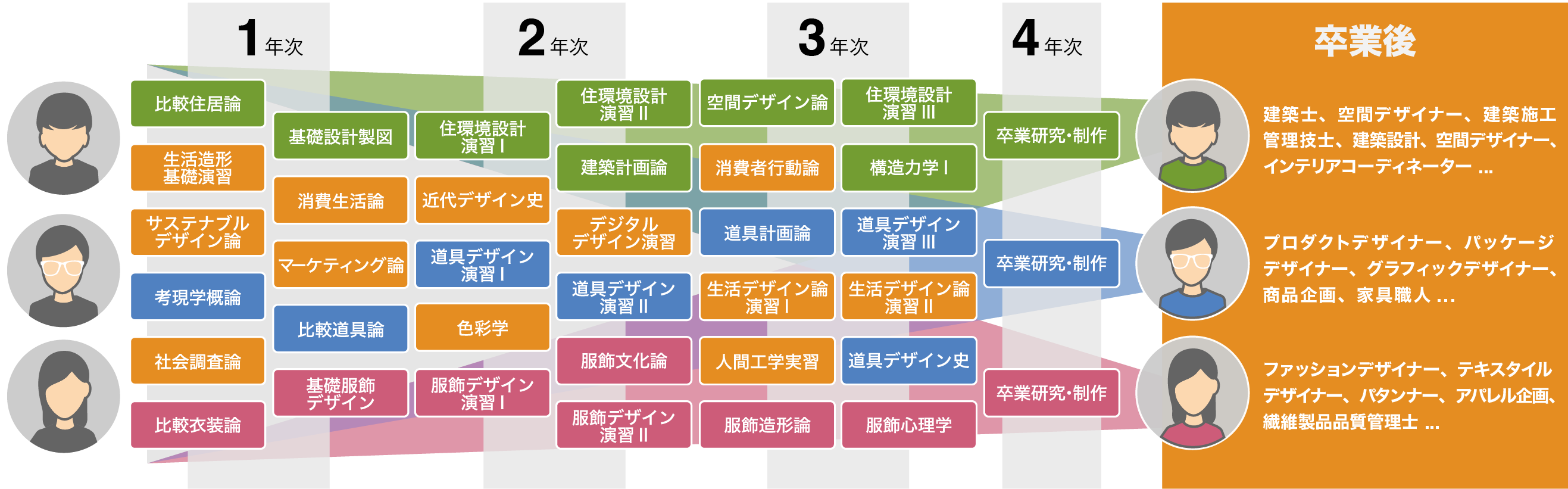

[生活デザイン基礎演習]

2018年4月17日

文字のデザイン

デジタルデザイン演習Aとデジタルデザイン演習Bは各2名の教員によって、イラストレーター、フォトショップ、3DCG、CADを学びます。

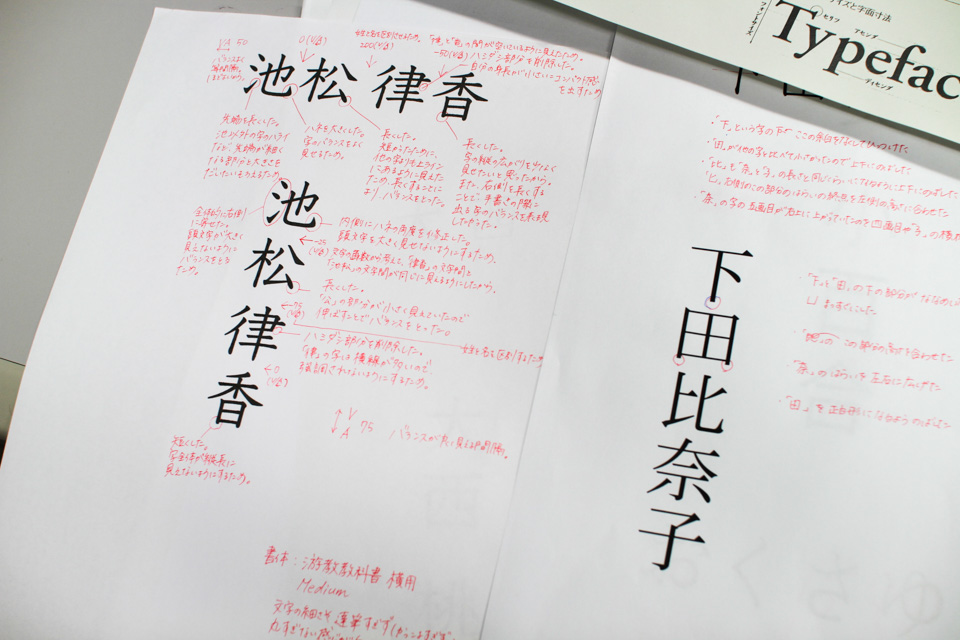

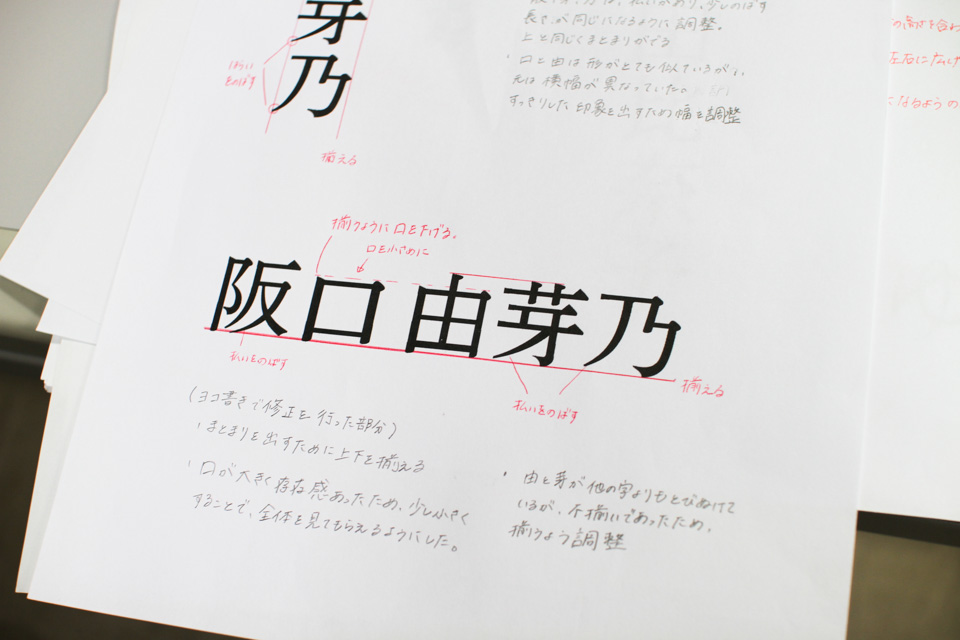

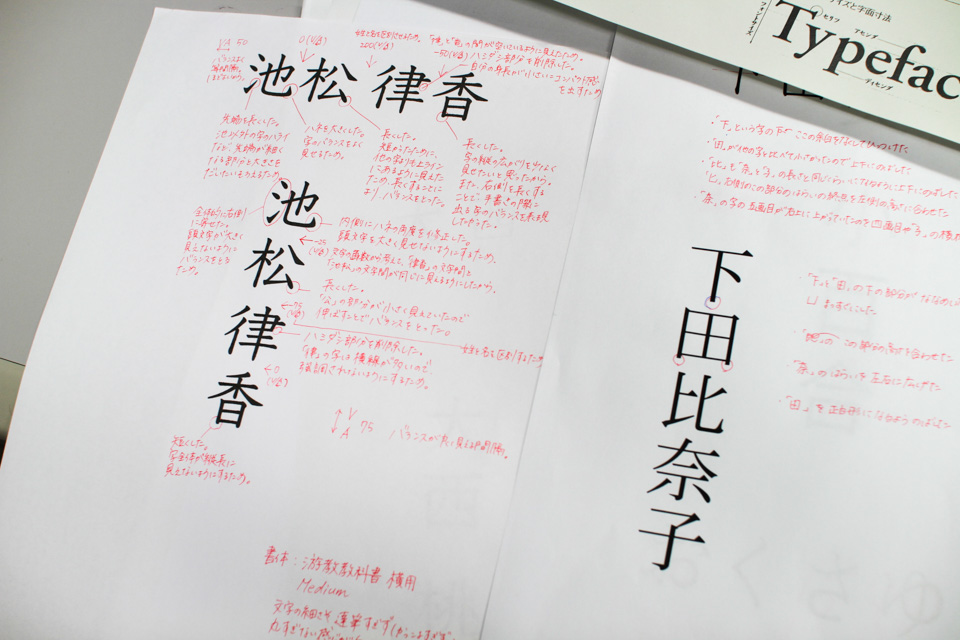

今日は、イラストレーターを用いて文字組みや、書体のデザインについての講義でした。

自分の名前を用いて、名刺などで使えるように文字組みや調整について学びます。

普通に打っただけでは、バランスがおかしいところなどが必ず出ます。

文字は前後の文字や余白によって見え方が影響されるからです。

こういったことをきちんとやっておくと名刺のレベルがあがります。

業者に名刺を頼んでも、ここまでやってくれない場合がほとんどでしょう。

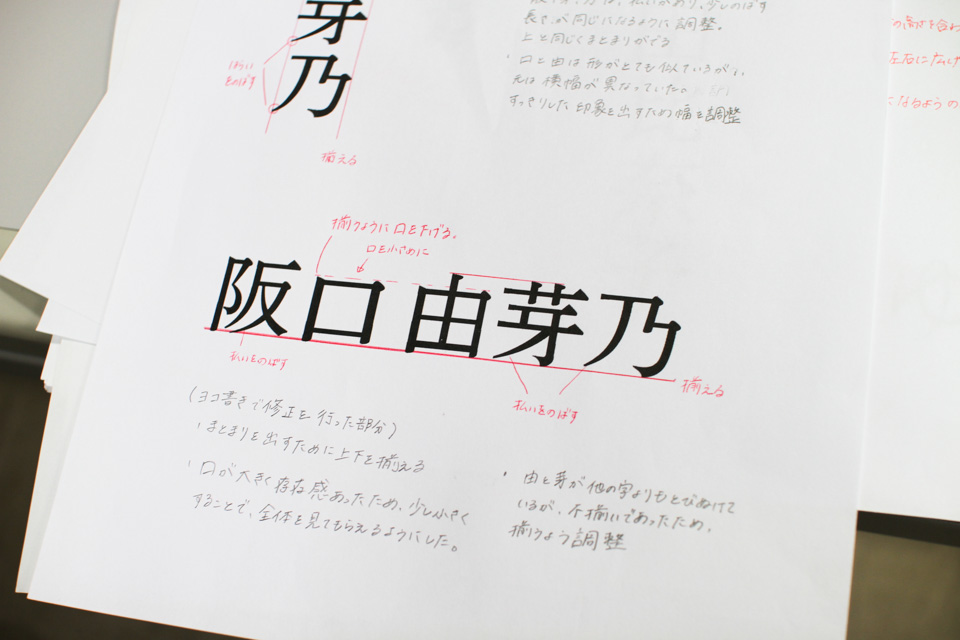

自分の�名前をどういう風に調整したかを赤字で記入してもらいレポートしてもらいました。

この朱書による修正、素晴らしいですね。

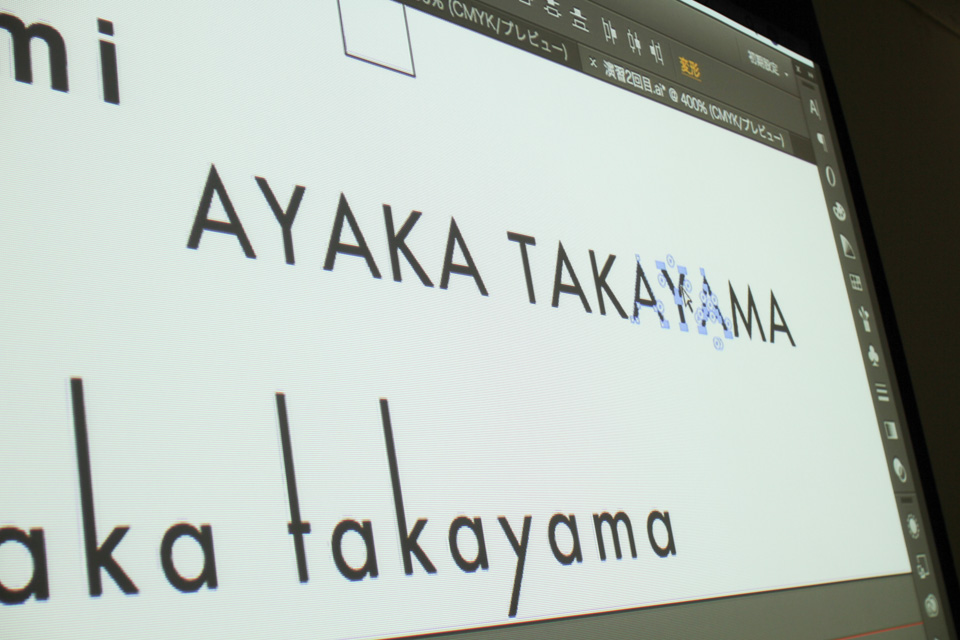

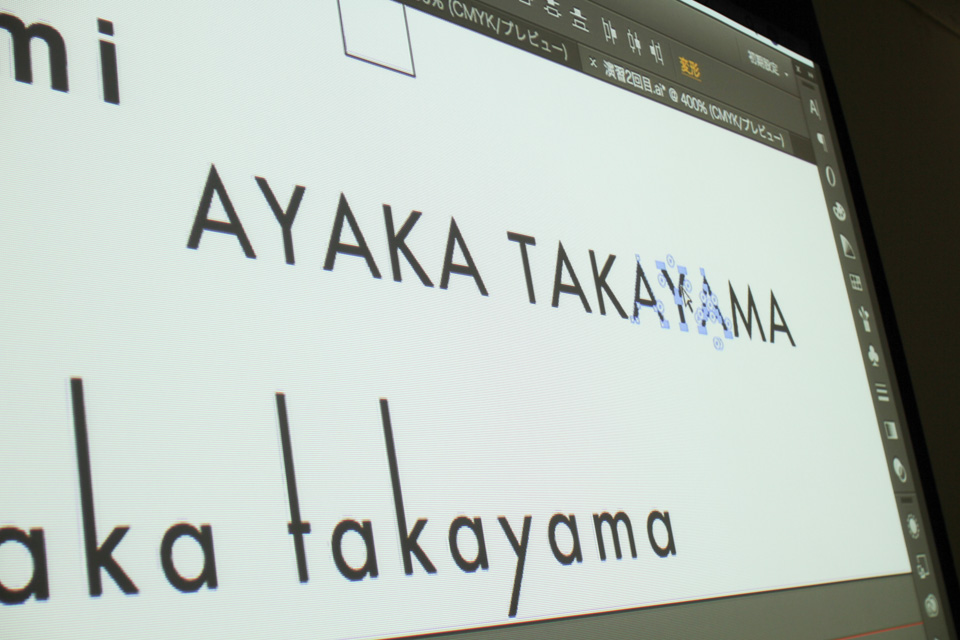

漢字でもローマ字でも自分の名前についてやっておきます。

ローマ字では、計ったようにAの文字が繰り返される高山さん。

一度、こういう授業をやっておくと、文字に対する意識が変わりますね。

[デジタルデザイン演習]

[デジタルデザイン演習]

[

[