2020年8月31日

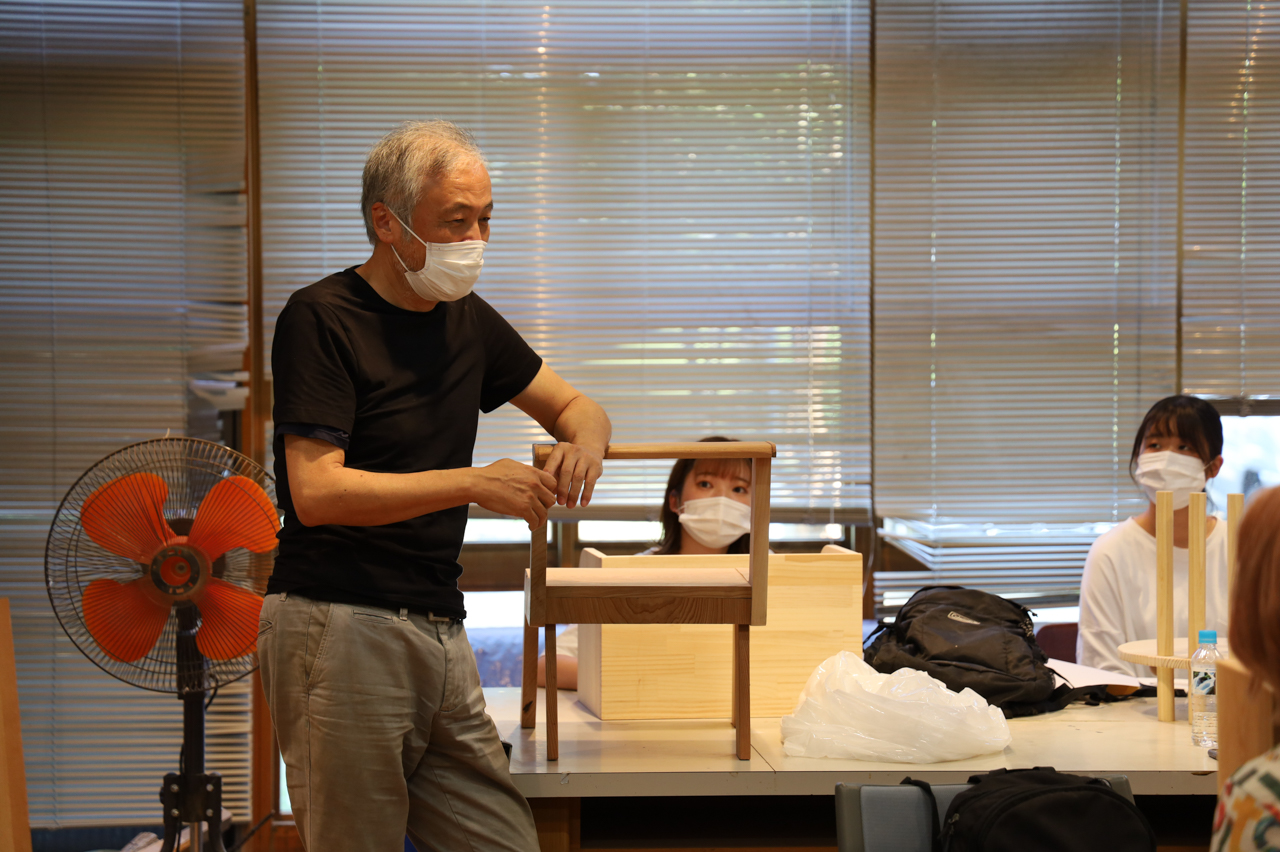

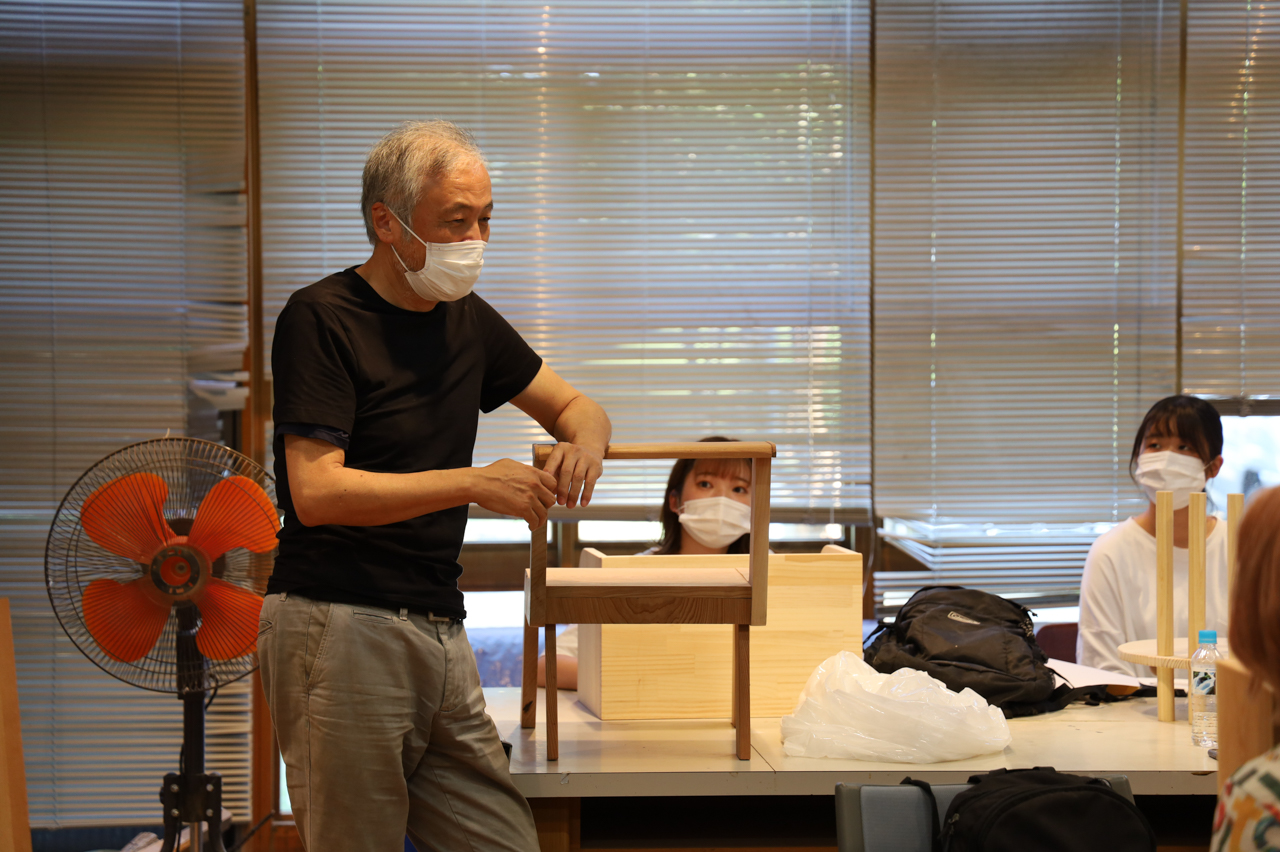

道具デザイン演習3 子供椅子

今期の道具デザイン演習3は、3年生の授業でそのほとんどが遠隔授業となりましたが、木製の子供椅子が課題でした。

大学にも来れない中、機械も使えない中、各自でホームセンターを使ったり、工夫して制作しました。

従来からですが、本学は総合大学であり芸術大学のように工房も充実していないので、地域の木工所や銘木屋さんに頼ったり、

様々な地域との関わりの中で学生が課題や卒業制作を行っています。

全て大学の中で完結してしまわない事が、大学の枠と学生の活動の枠を地域に広げており、滋賀県立大学の特徴とも言えます。

みんな、家具製作も初めてで、合板と無垢材の違いもわからないような状態から、実際に椅子を作り上げる事の困難さを学んだことでしょう。

そして、また10月に彦根市内のギャラリーで展示を予定しています。

以下に、履修者全員の作品をご紹介します。

[道具デザイン演習]

[道具デザイン演習]

2019年12月30日

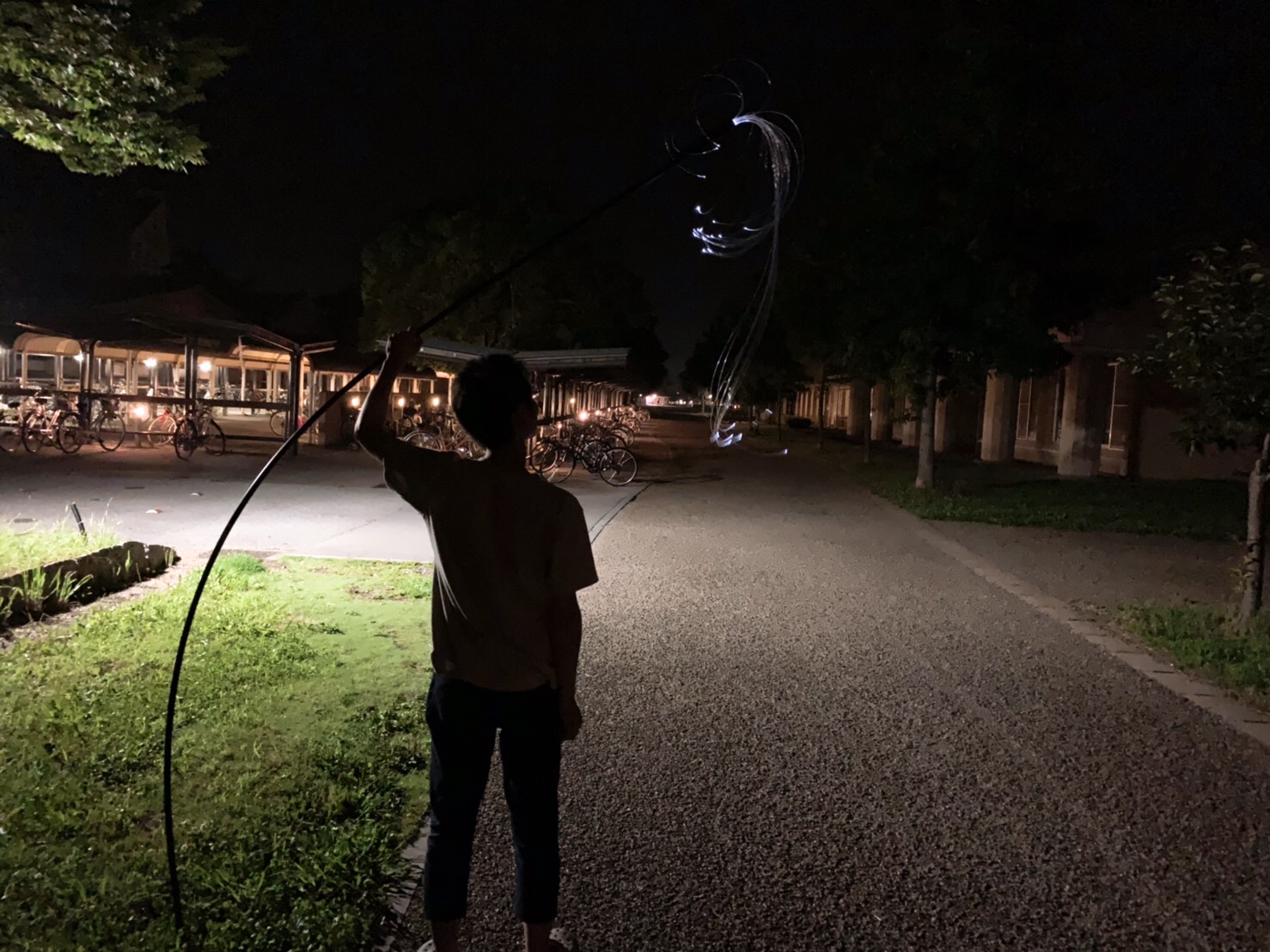

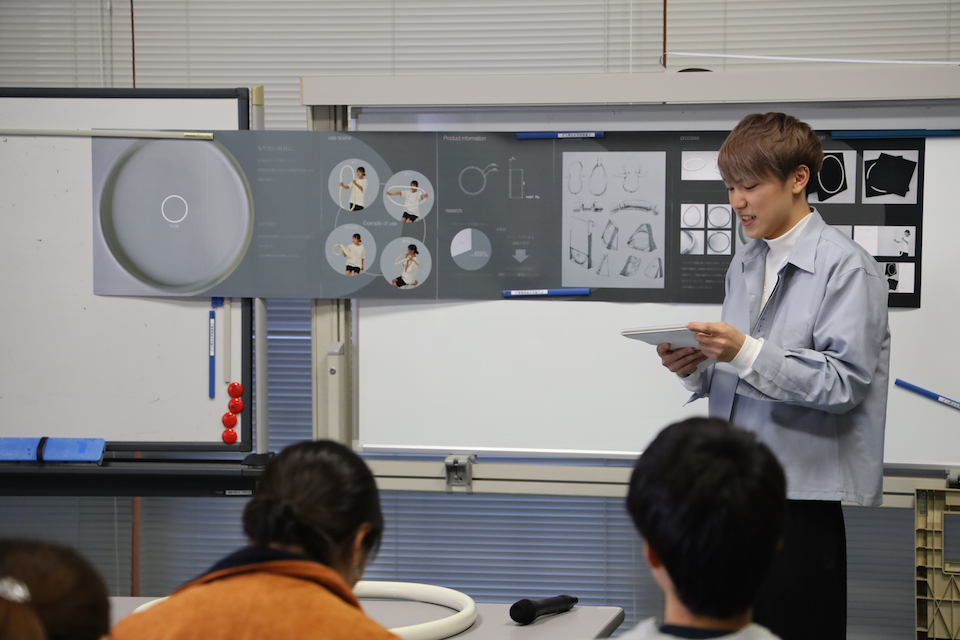

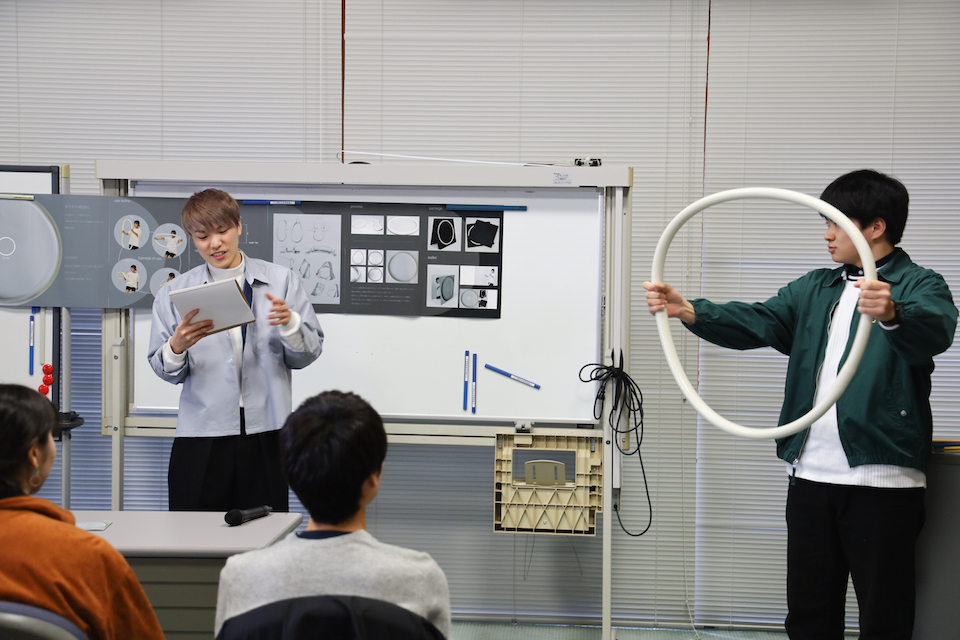

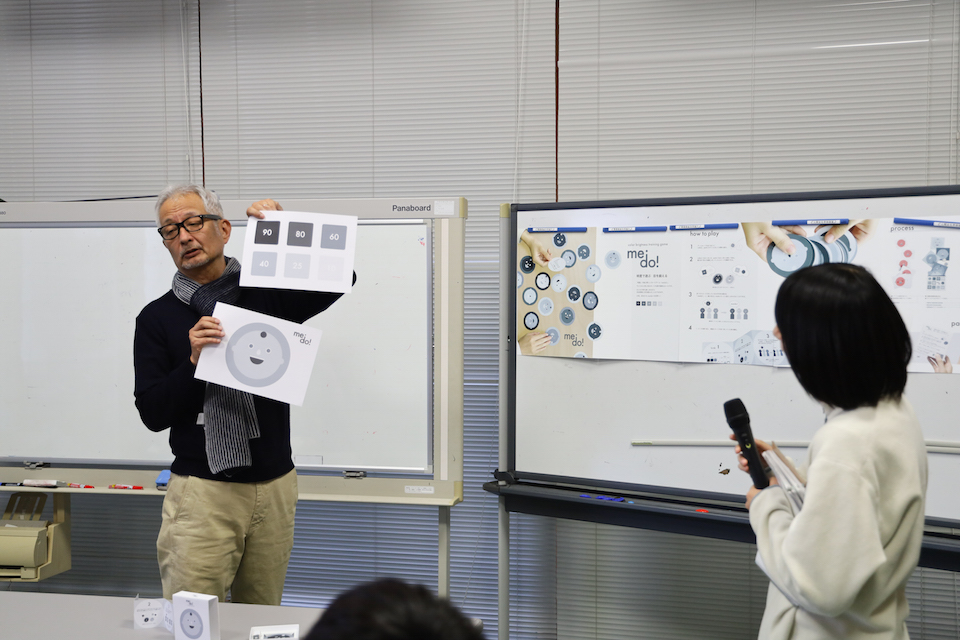

道具デザイン演習2 「鍛える」

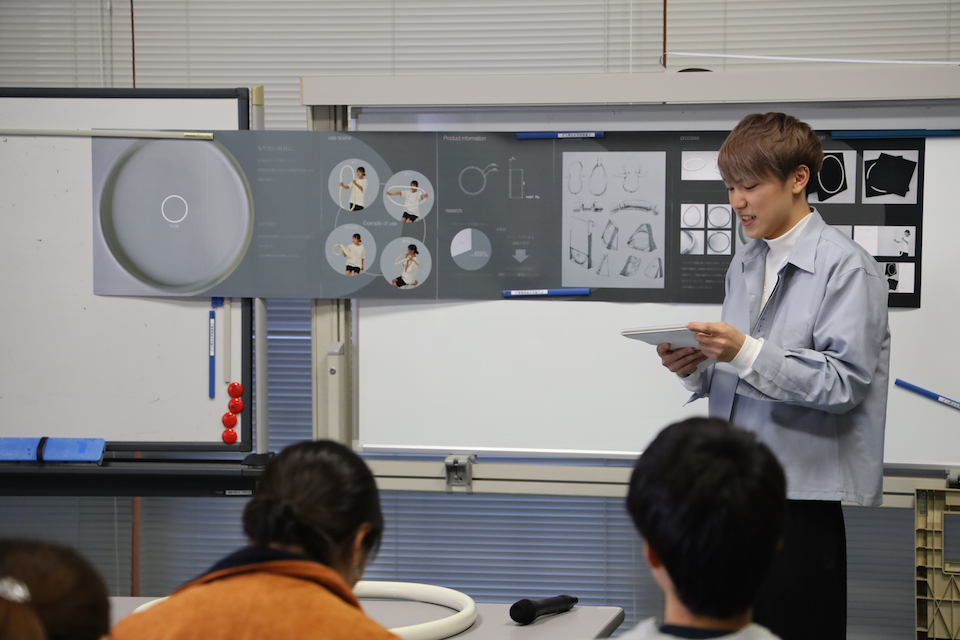

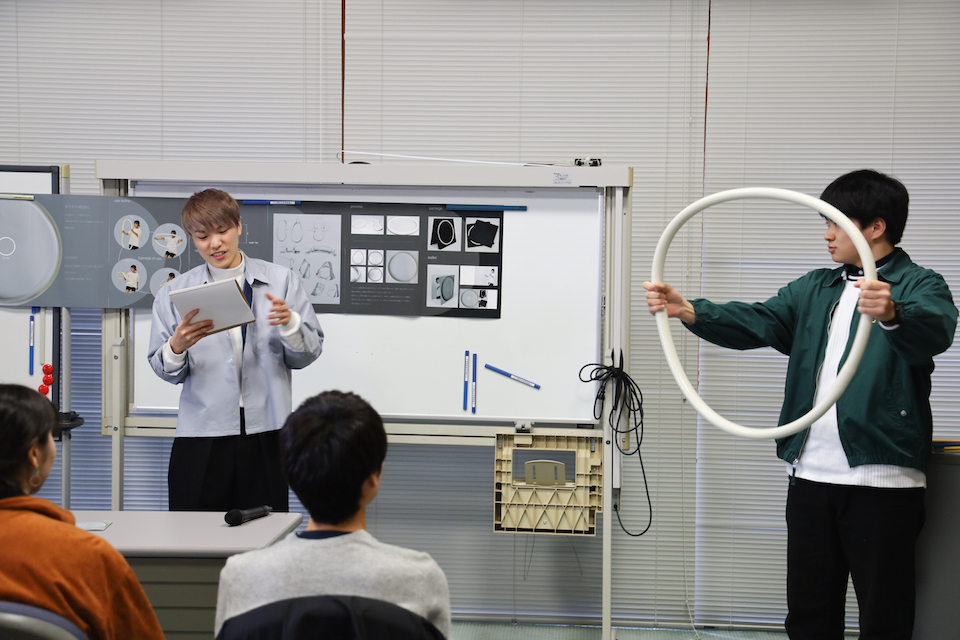

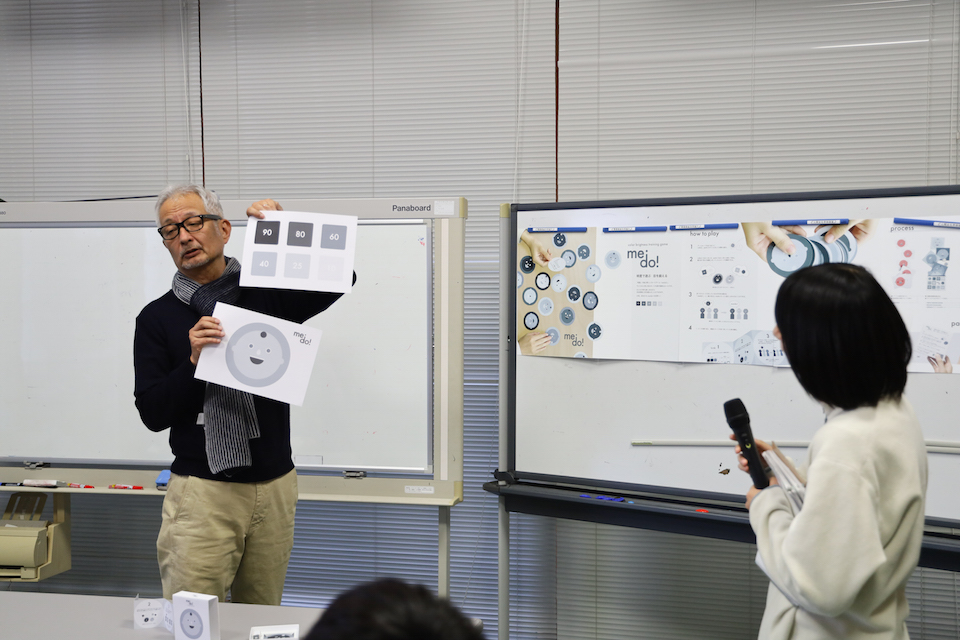

道具デザイン演習2 秋田道夫先生の今年の出題テーマは「鍛える」でした。

昨年の2倍、過去最高の24名の受講生となりました。

全8回のうち7回を南先生が担当し(そのうち1回は印南先生)最終講評は秋田先生という授業で、道具デザイン演習2最大の山場です。

受講生である2年生は最終発表のために入念に準備してきました。

「鍛える」というテーマを各自解釈して、バランスを鍛えるもの、体幹を鍛えるもの、目を鍛えるもの、筋力を鍛えるものなど様々な提案が出ました。

学生は、プロダクトとして実用に耐えるものを作っている人もいれば、パッケージや取扱説明書まで作る人もいます。

いつになく、プレゼンテーションパネルのレイアウトは凝っている人が多かった気がします。

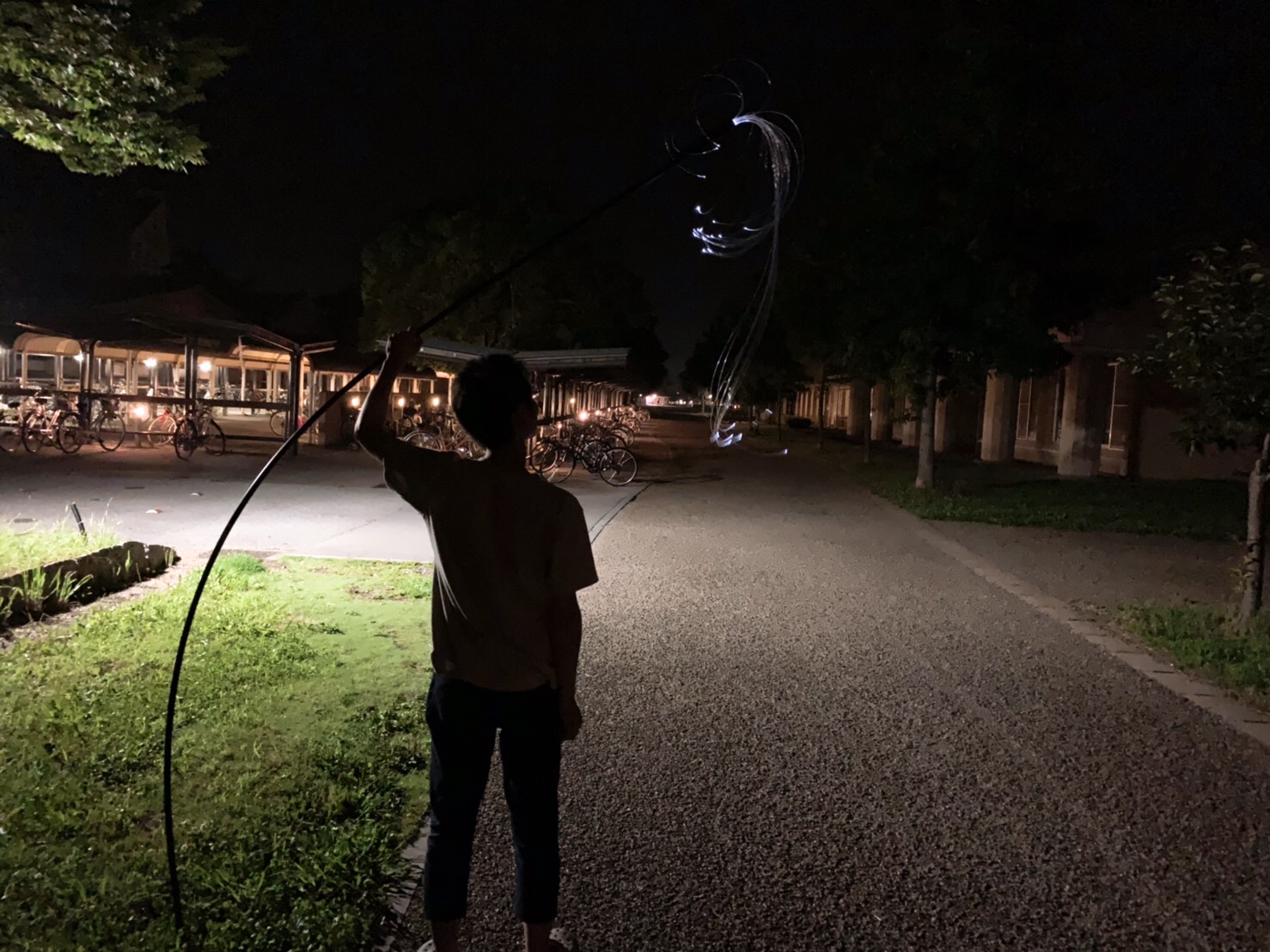

実際に使っている風景をプレゼンするために友人に協力してもらったりしてプレゼンテーションが行われました。

投票で選ばれた優秀賞の3名には、秋田先生より80mmがプレゼントされました。秋田先生、ありがとうございました。

以下は、作品の写真です。

[道具デザイン演習]

[道具デザイン演習]

2019年7月22日

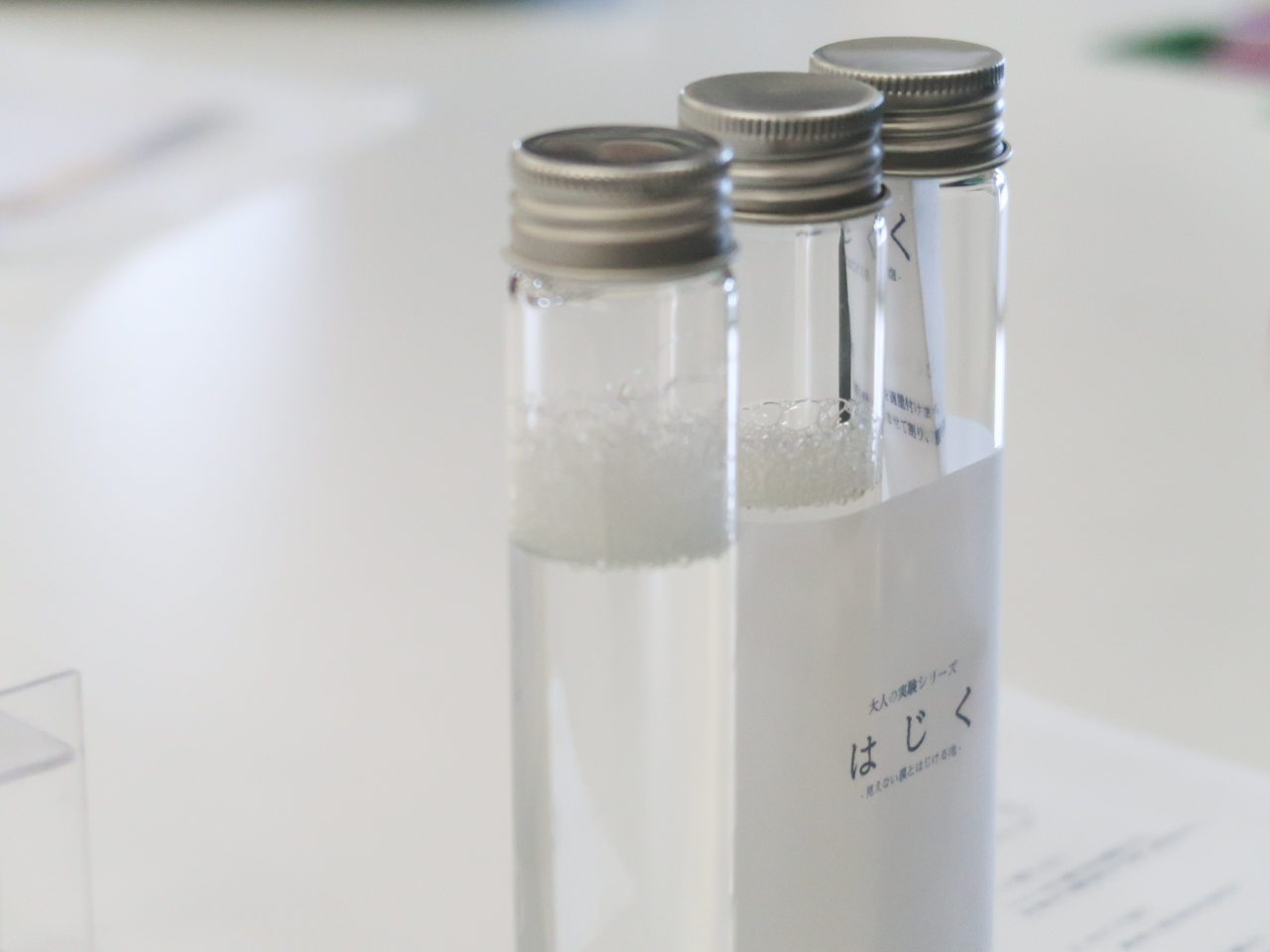

時を感じる〜はじく

道具デザイン演習1の後半は、佐藤延弘先生の「時を感じる」課題です。

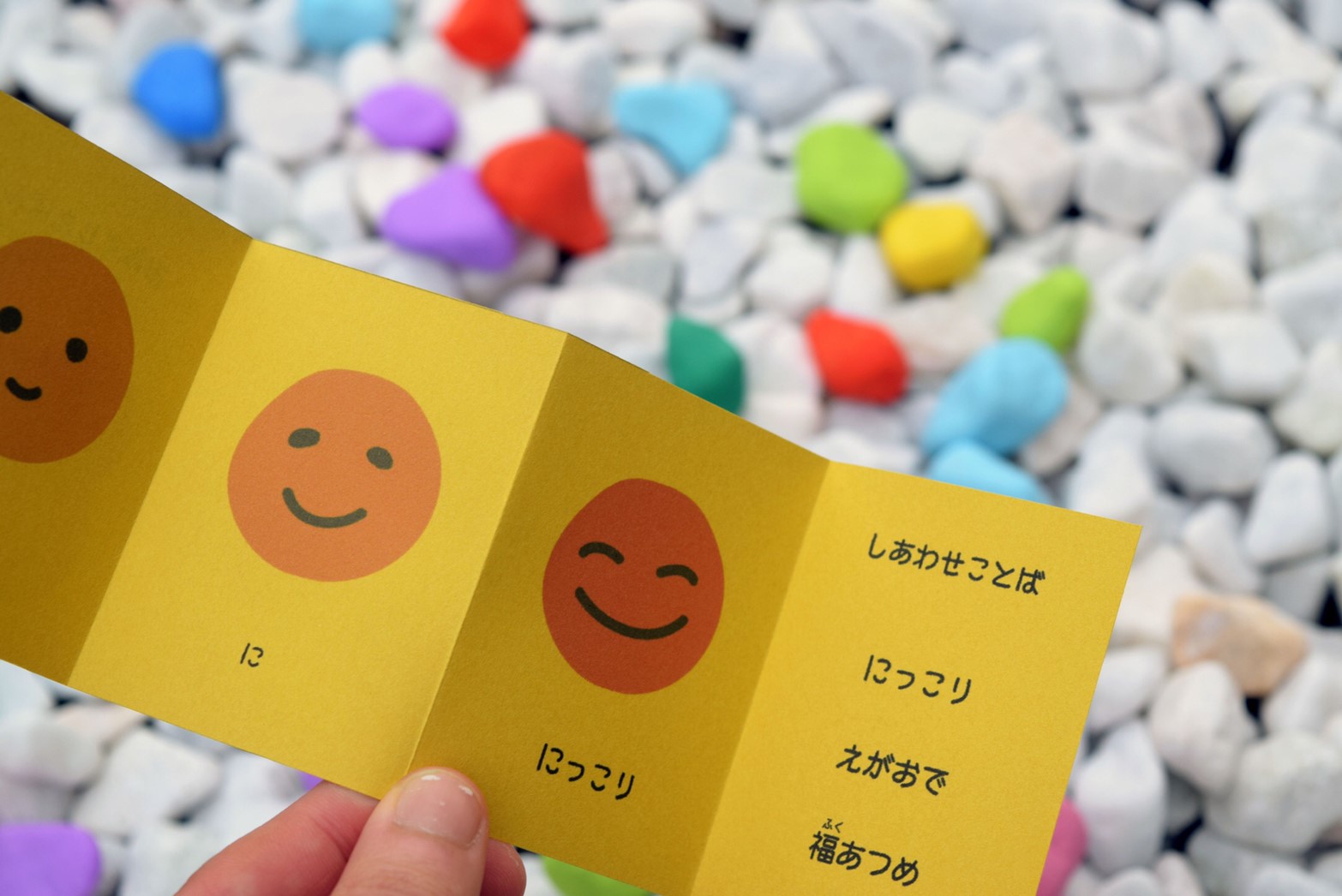

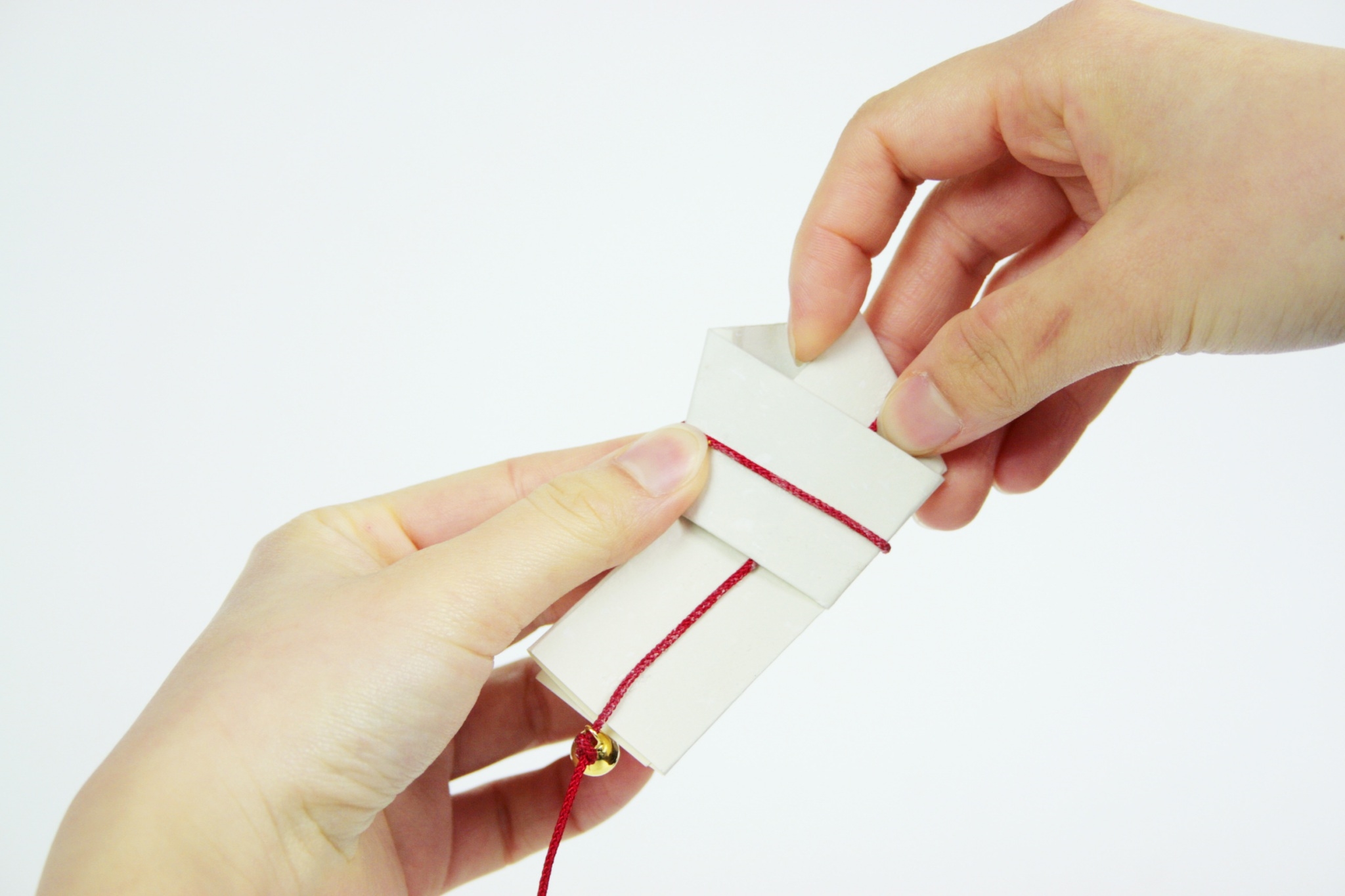

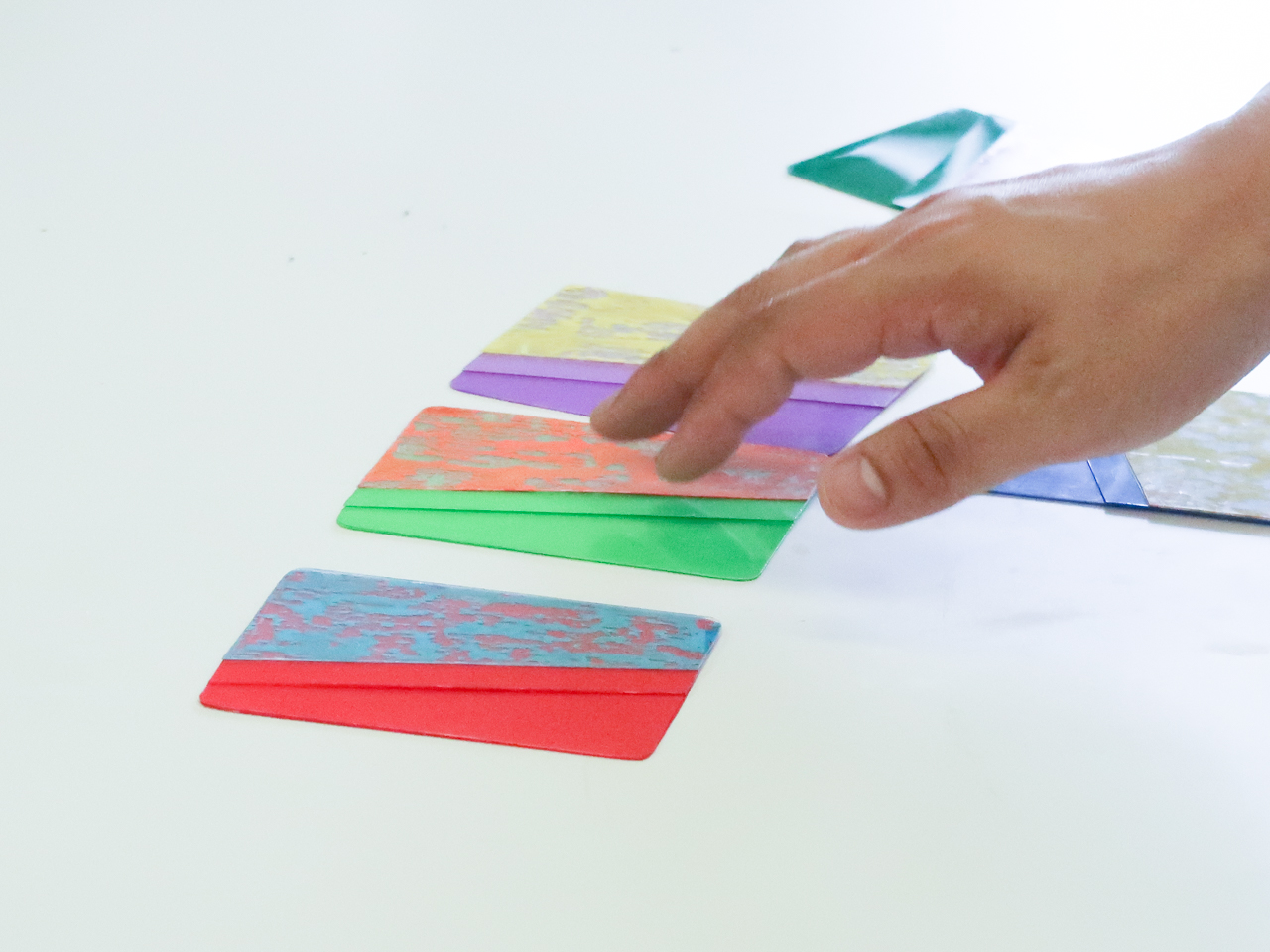

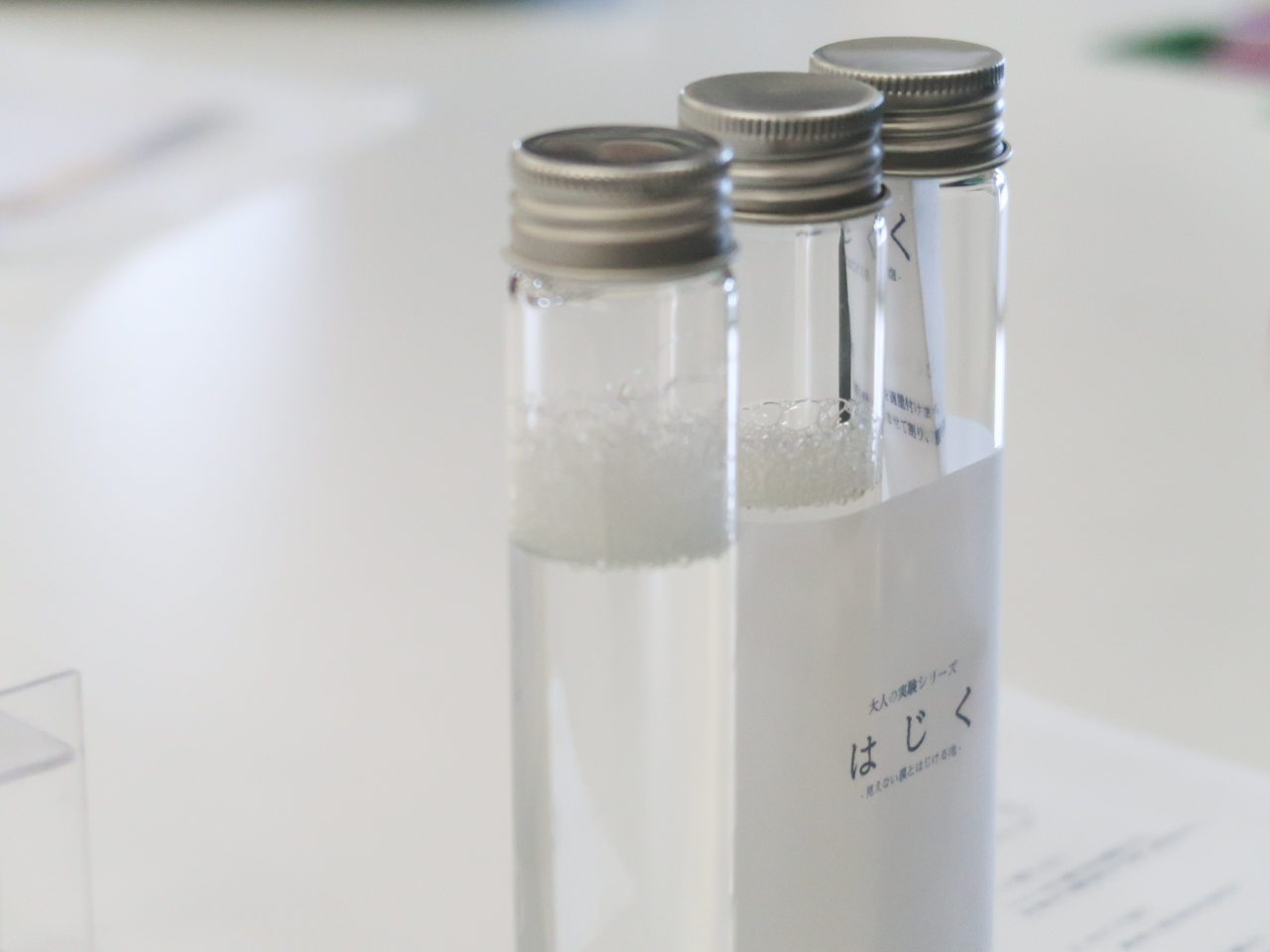

今年は、「はじく」をテーマに学生が作品を制作しました。

毒のある動物の警戒色に他の動物が近づかないことや、ロウが水を弾く特性、磁石が反発しあう事など、

個人個人が様々な解釈で「はじく」について考えた成果が作品になっていました。

学生も、普段考えたことが無いような一つの「言葉」の掘り下げに四苦八苦していましたが、みんな形になっていました。

佐藤先生のPull Push Products.は、「素材」と「ストーリー」をコンセプトに、クラフトの手法を用いて手仕事で製作したアイテムを発表しています。

https://pull-push.com/

2019年7月10日

モデルの提出日でした。

2019年7月24日

最終プレゼンの日でした。

はじくをテーマにした全作品を掲載します。

学生一人一人が2分でコンセプトを説明します。

時間内できちんと伝えることができなかったと後悔する学生もいました。

以下に、選ばれた上位3作品をご紹介します。

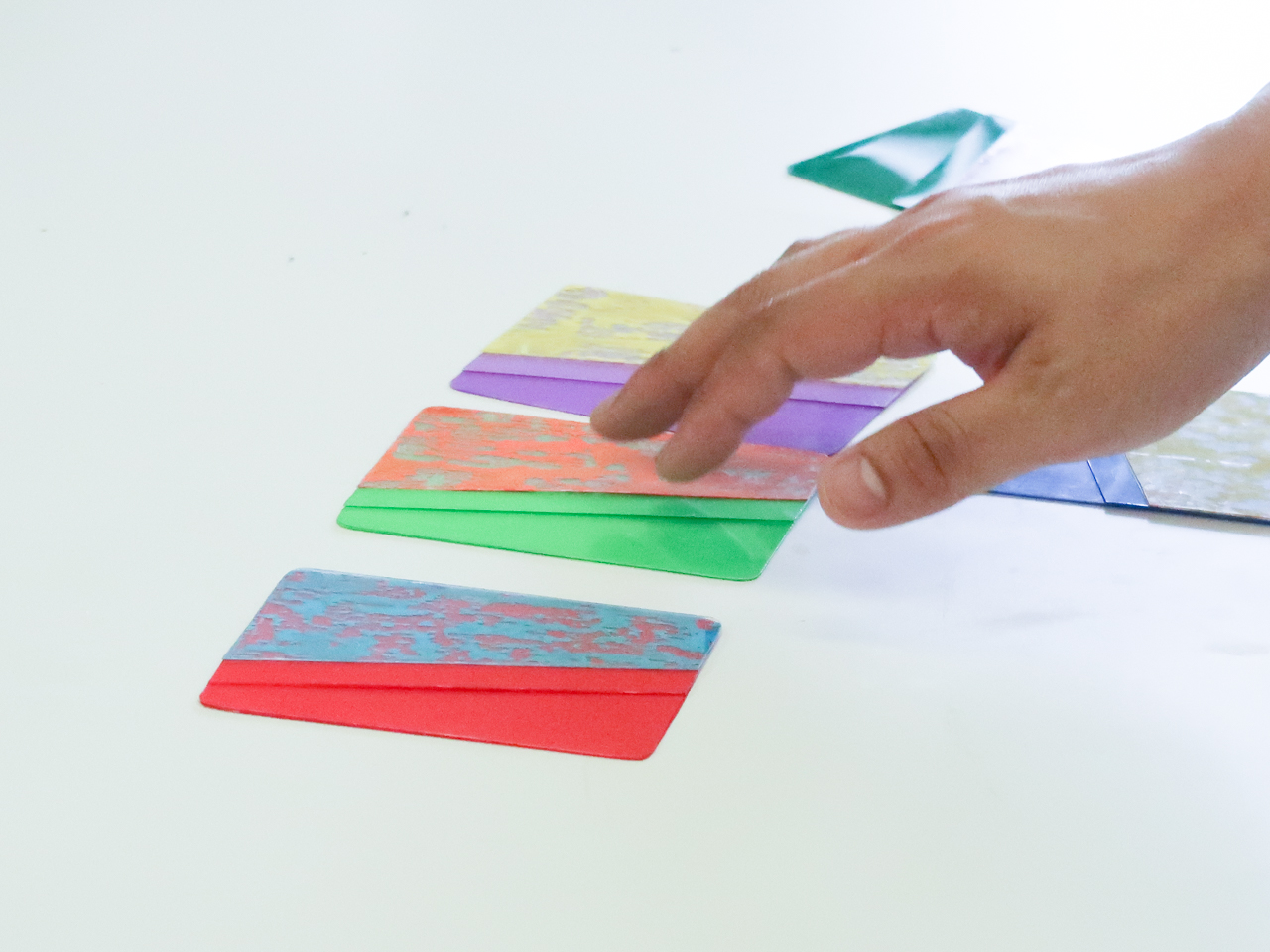

「種」に注目したクッションの作品です。

途中、どうなるかと先生は心配されていましたが、クッション3個を作り、終始楽しそうに作っていたのが印象的でした。

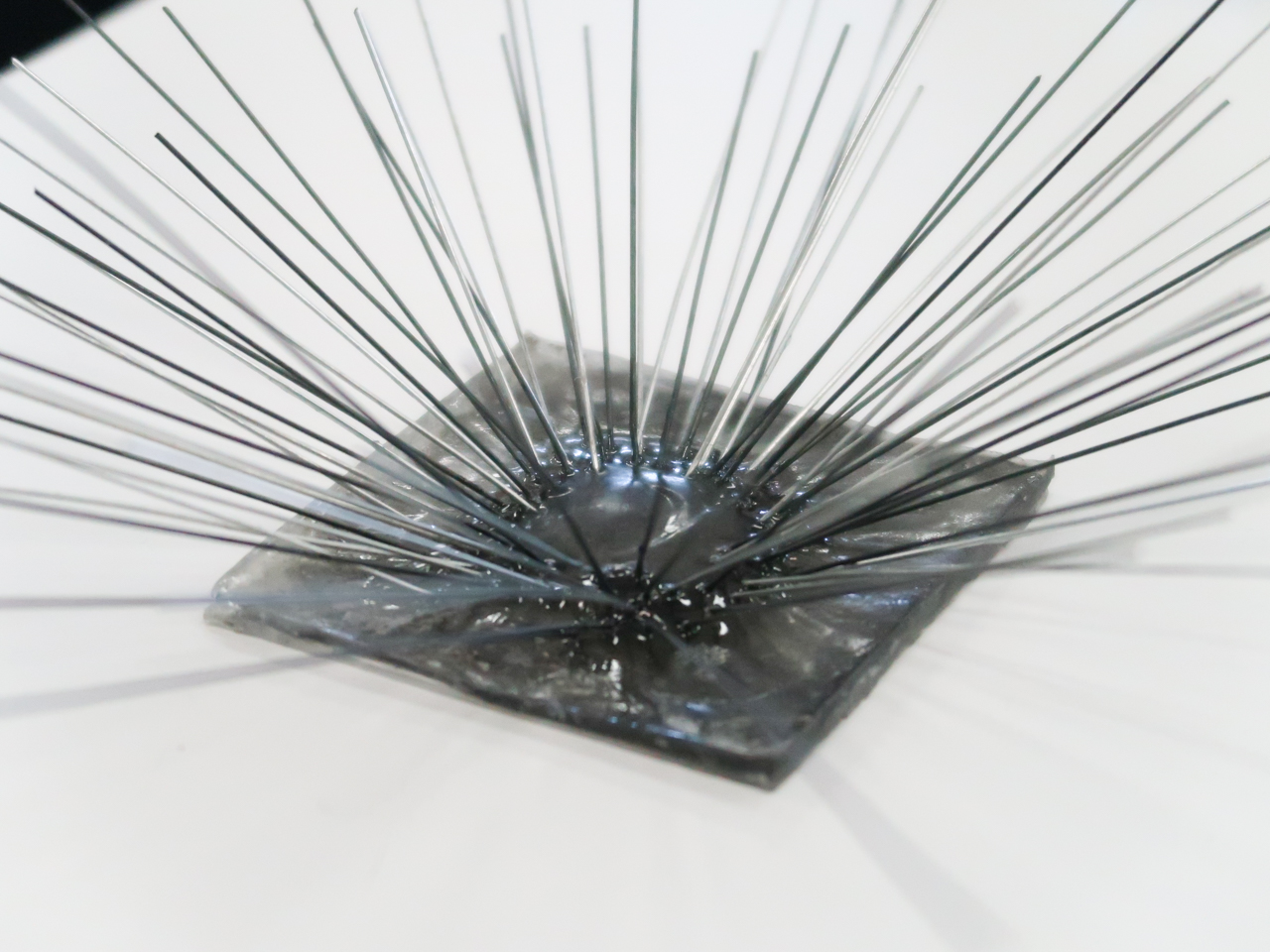

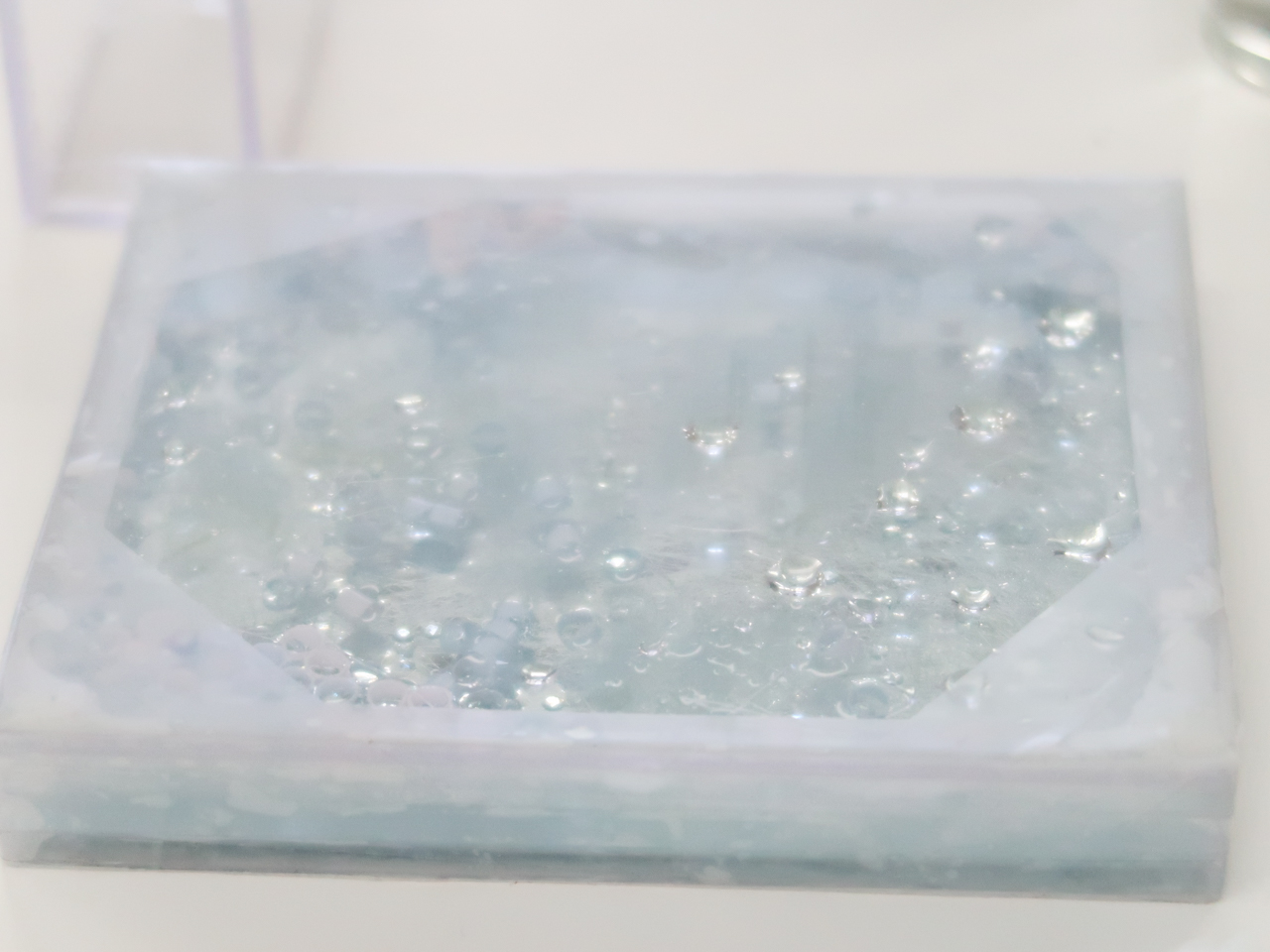

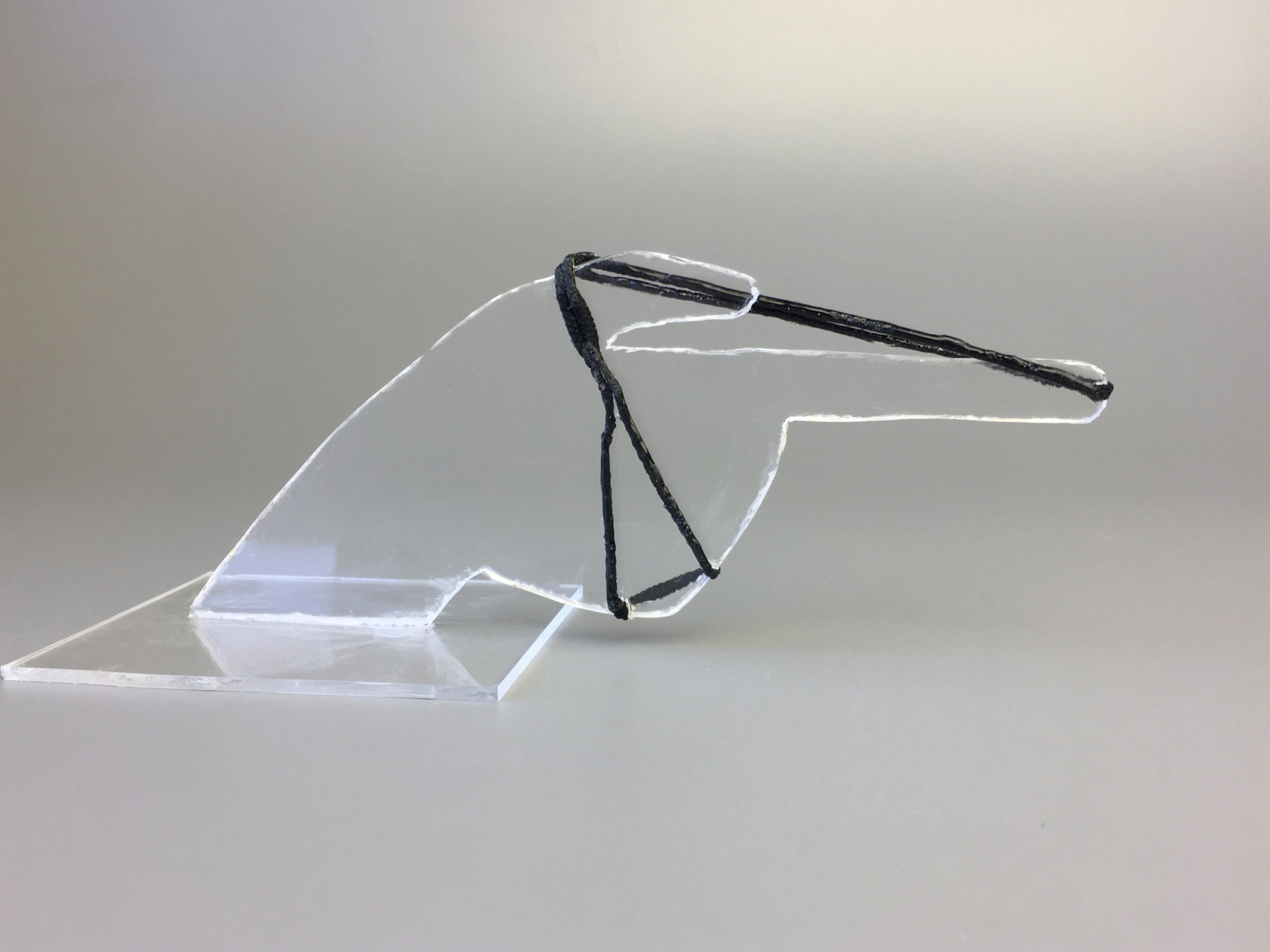

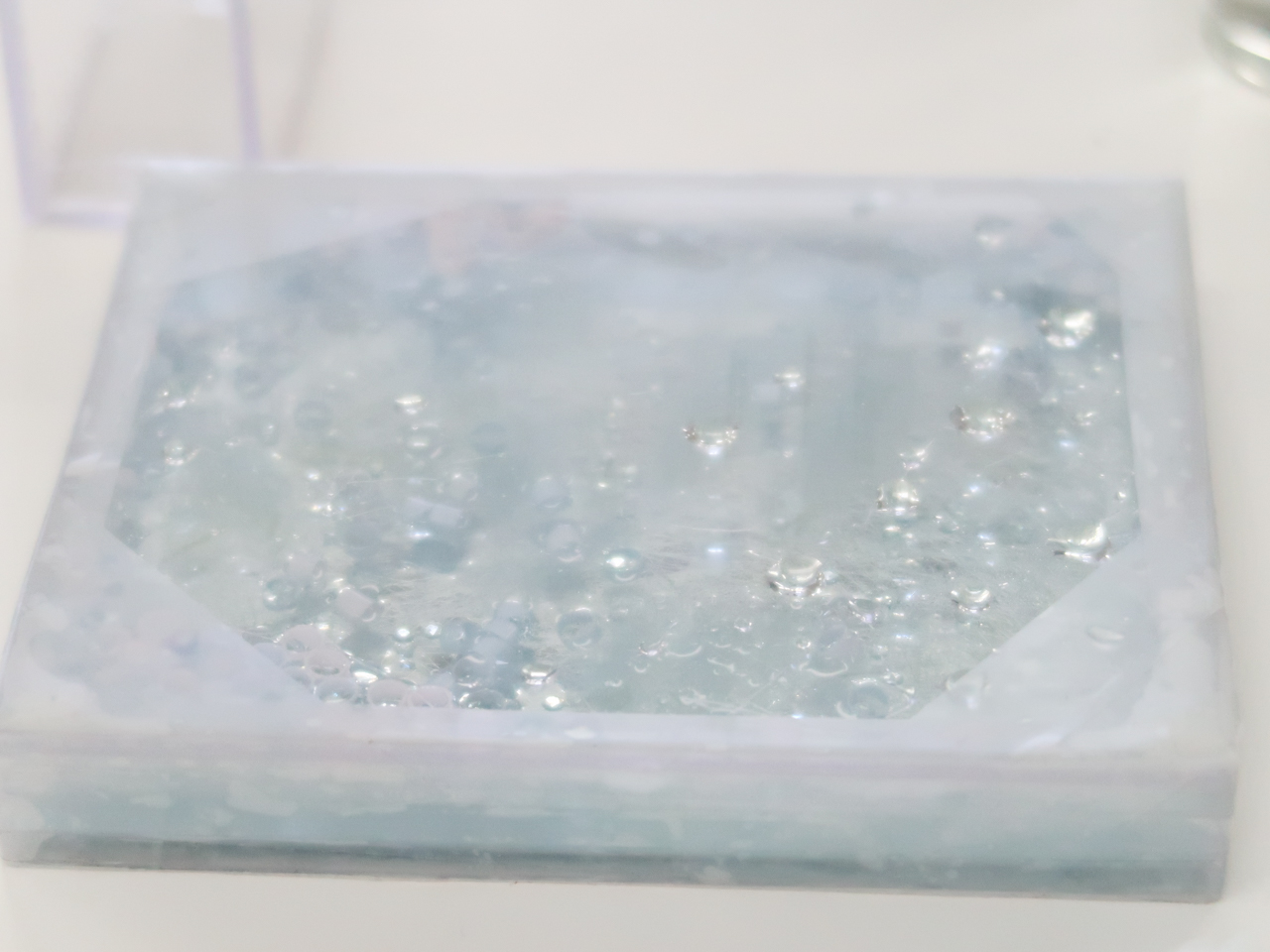

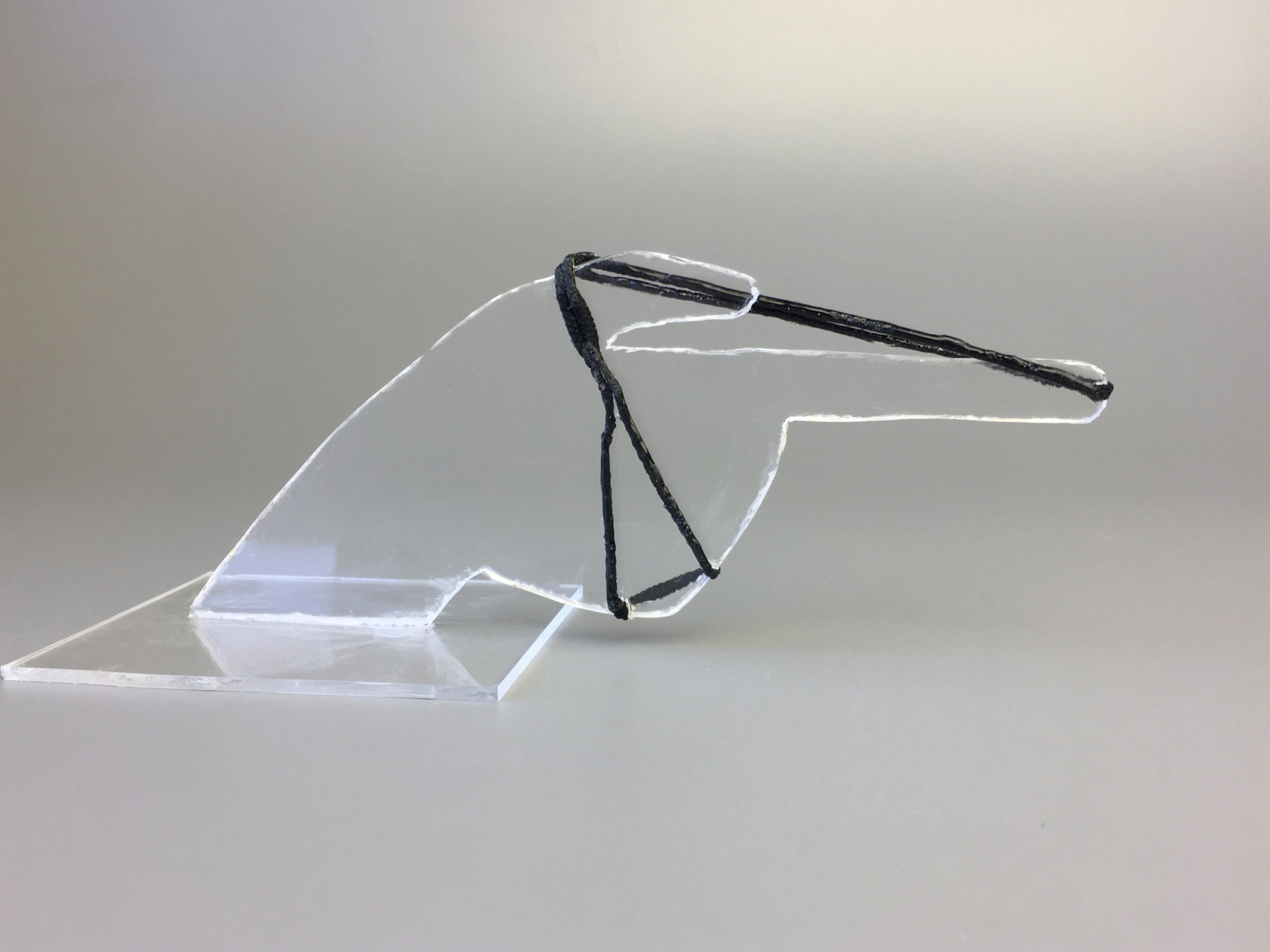

こちらの薄く透明なオブジェは、指で弾いてさまざまな音を楽しむプロダクトです。

はじくというテーマをストレートに解釈し、ありそうでなかったものになっていました。

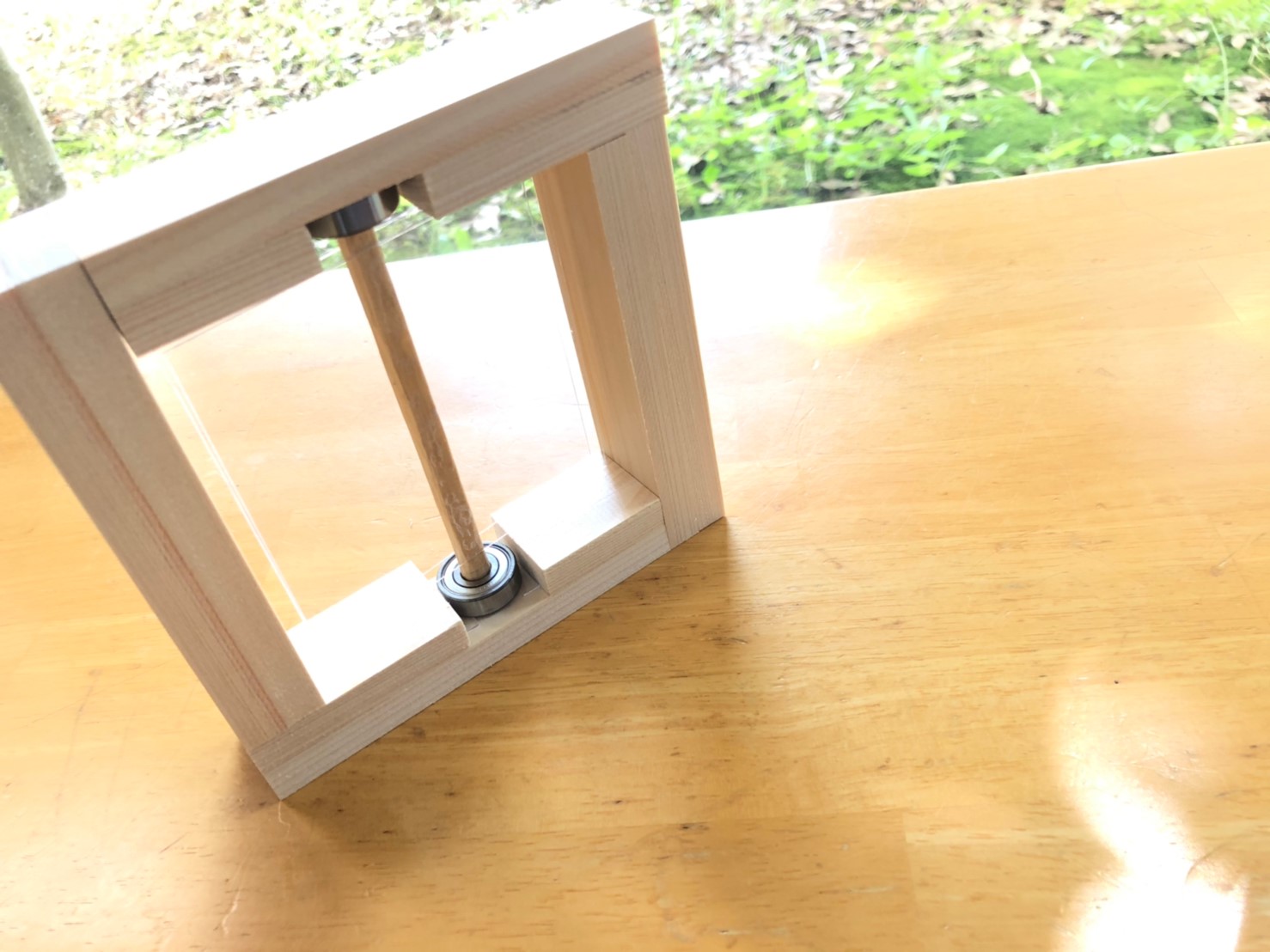

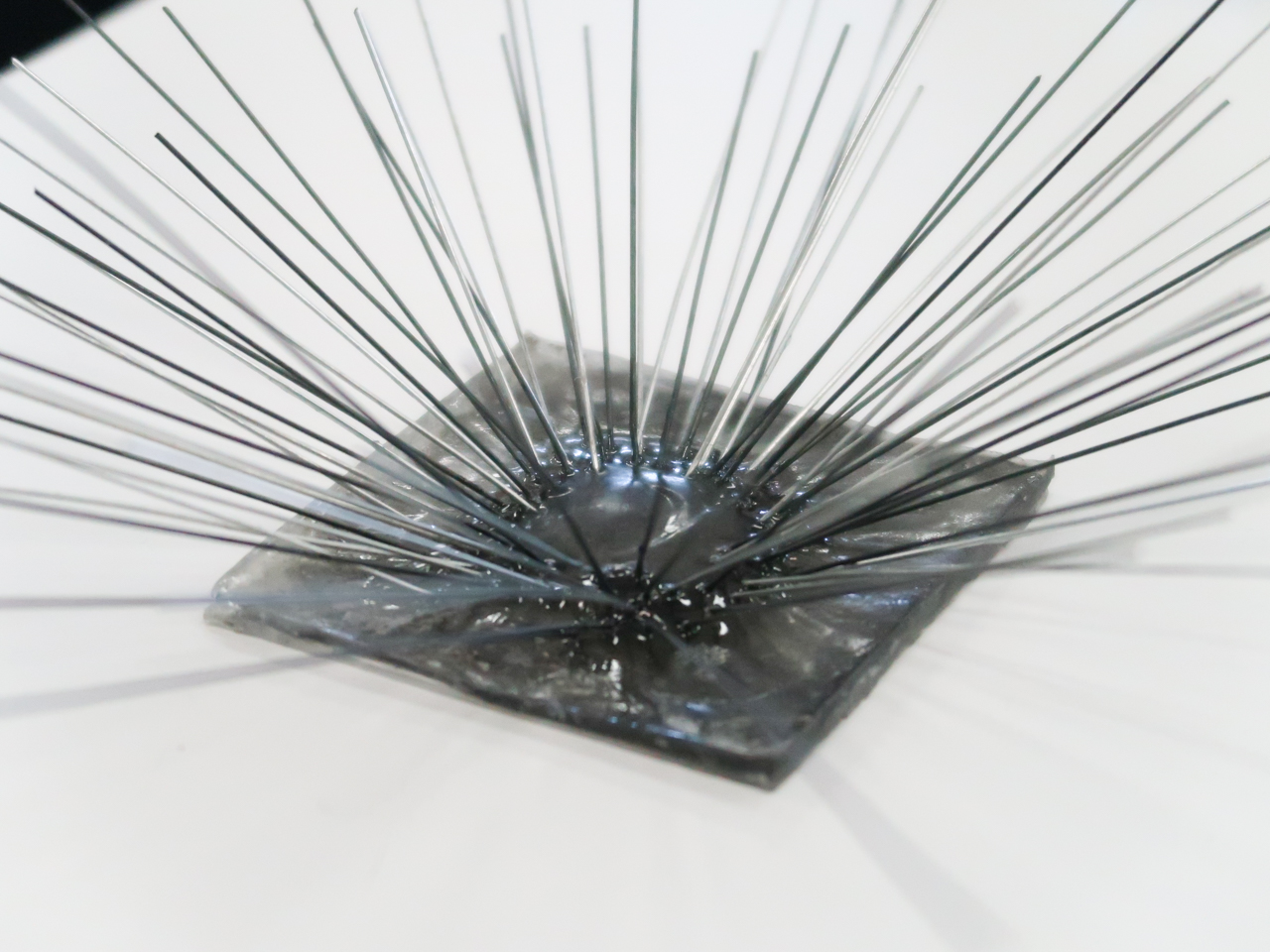

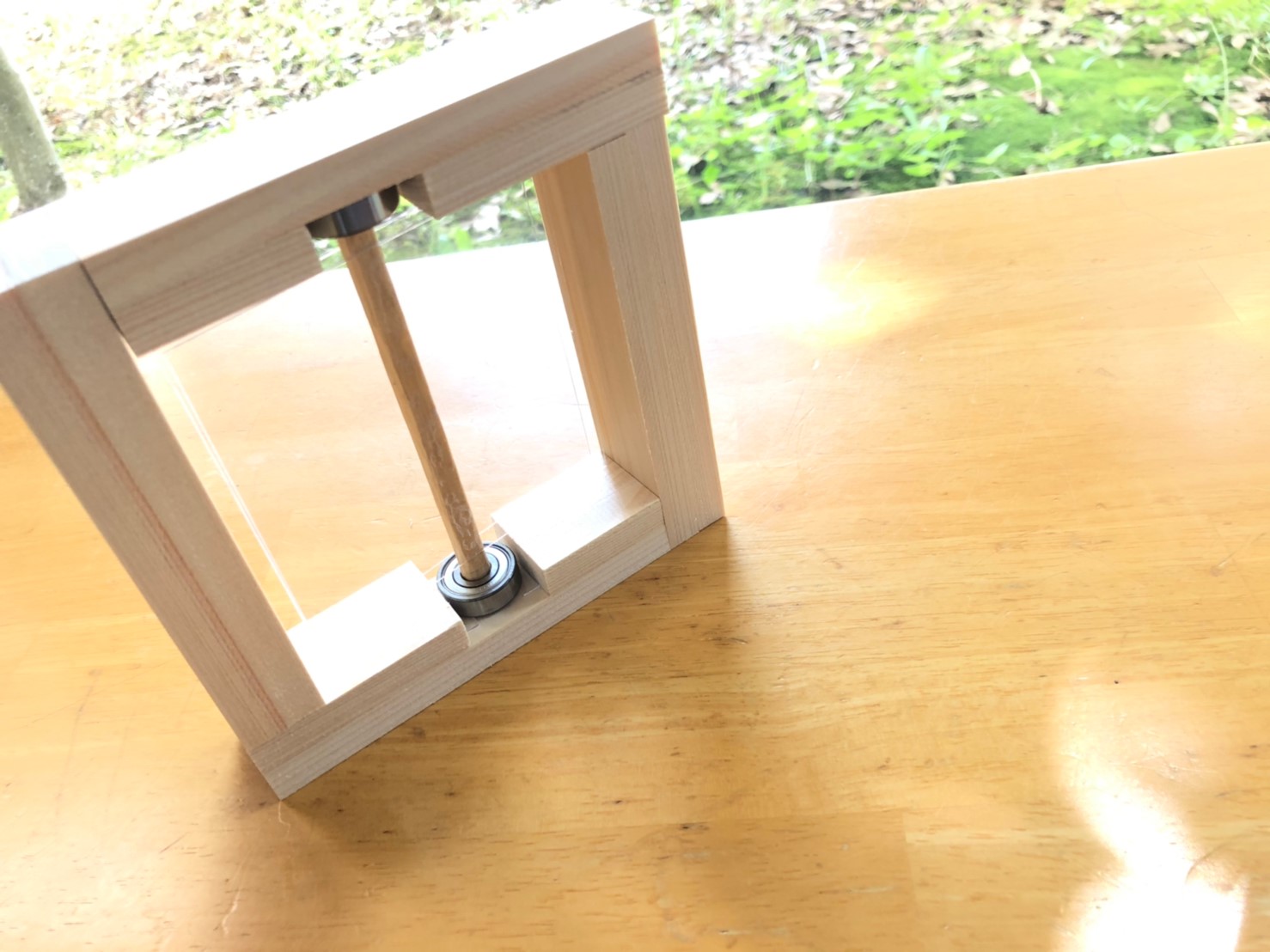

現物をみないとわかりませんが、これはネオジムマグネットが円の中で反発しあって、決してくっつかないものです。

磁石の反発力を可視化した作品です。

優秀作品三点には、佐藤先生より豪華景品が贈られました。

学生がうらやましいです。

佐藤先生は、一つのテーマを途中で投げ出さずに深め、考え続けることを重視されて指導されています。

学生にとっては「はじく」という単純な言葉の意味をずっと考え続けた二ヶ月でした。

その中で、うまくいった人、満足できるものができなかった人。様々でしたが、

それぞれの中で考え続けた「はじく」は、皆の考え方に新たな価値を与えてくれたと思います。

佐藤先生ありがとうございました。

[道具デザイン演習]

[道具デザイン演習]

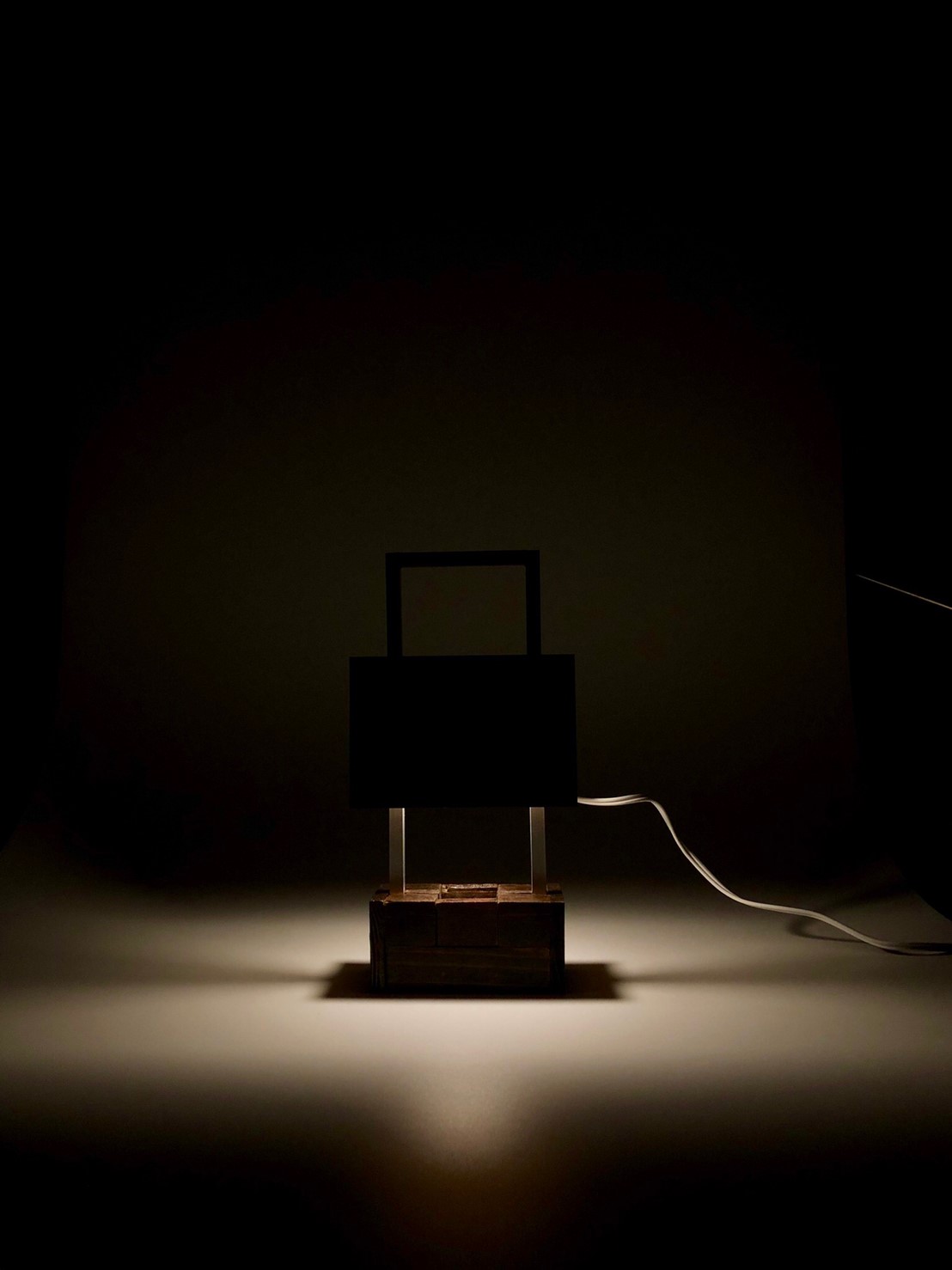

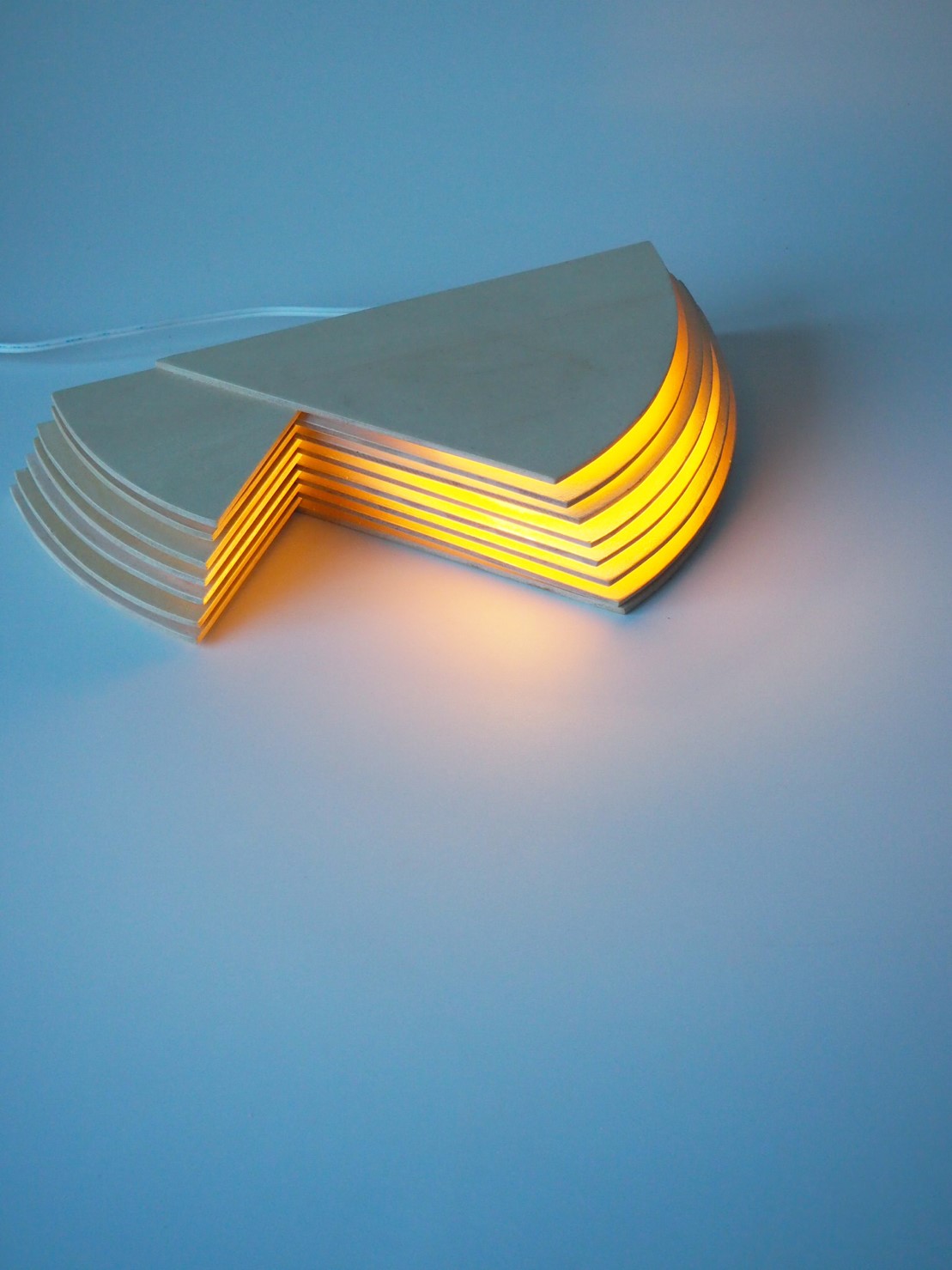

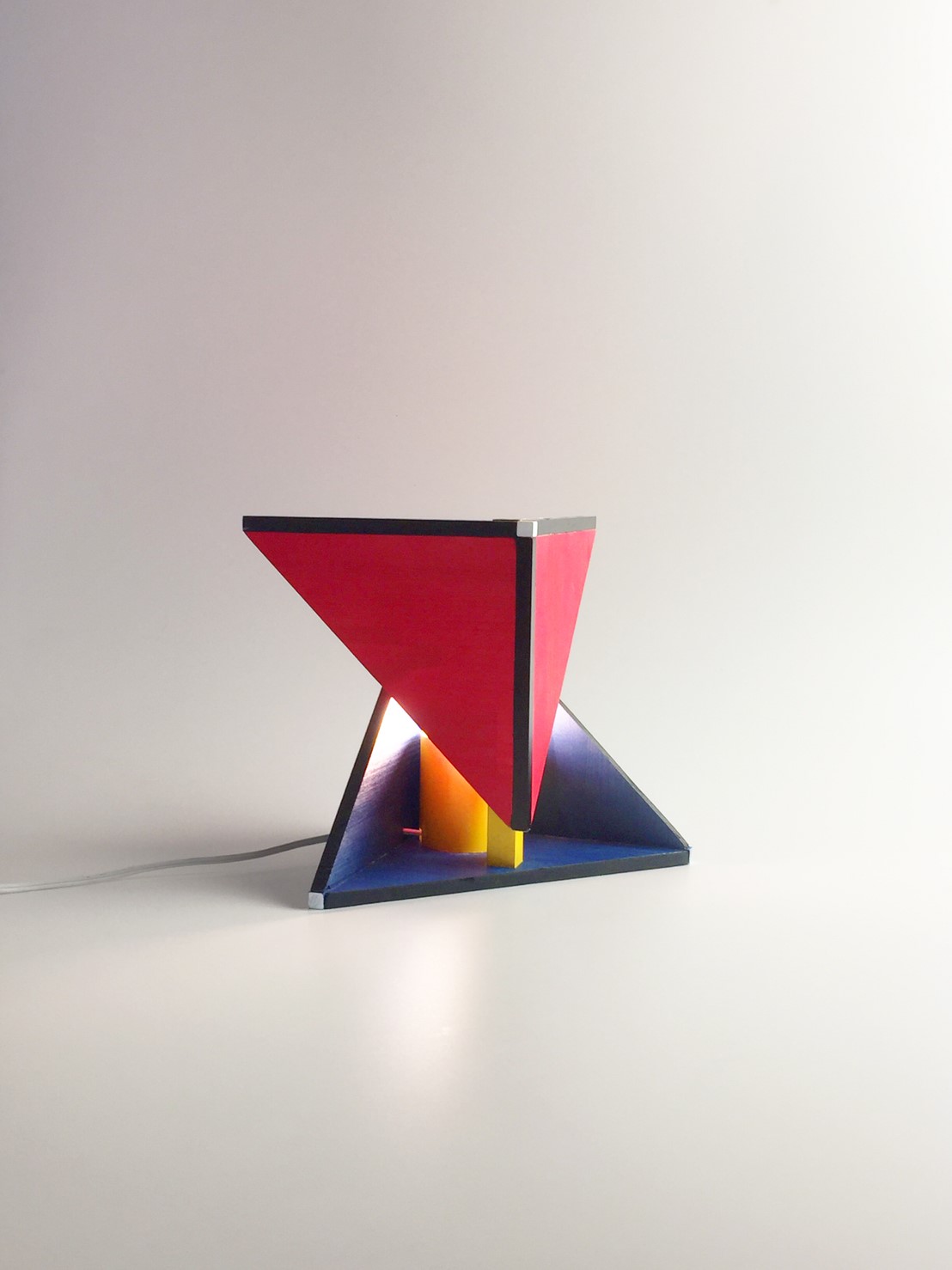

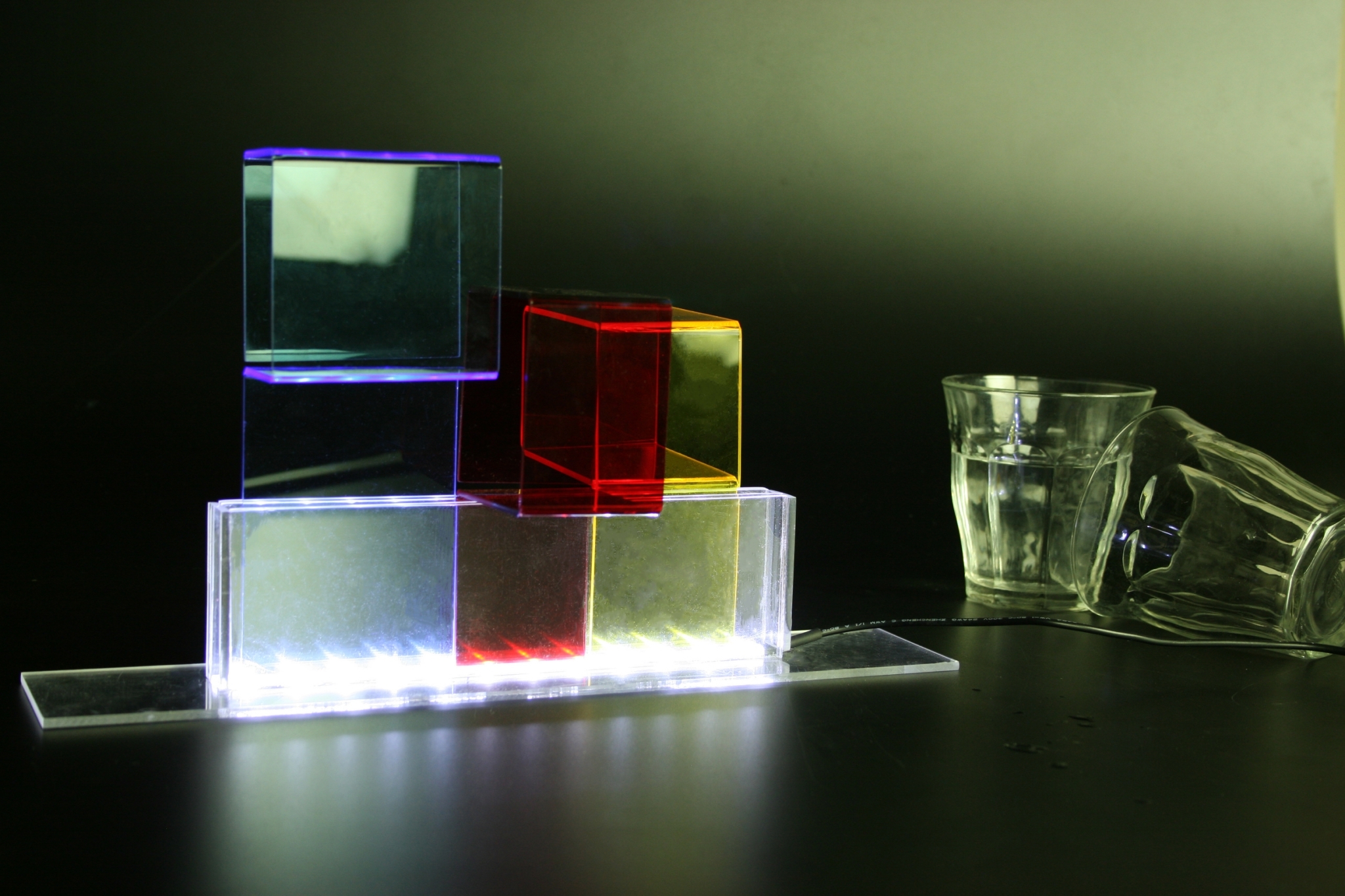

2019年5月31日

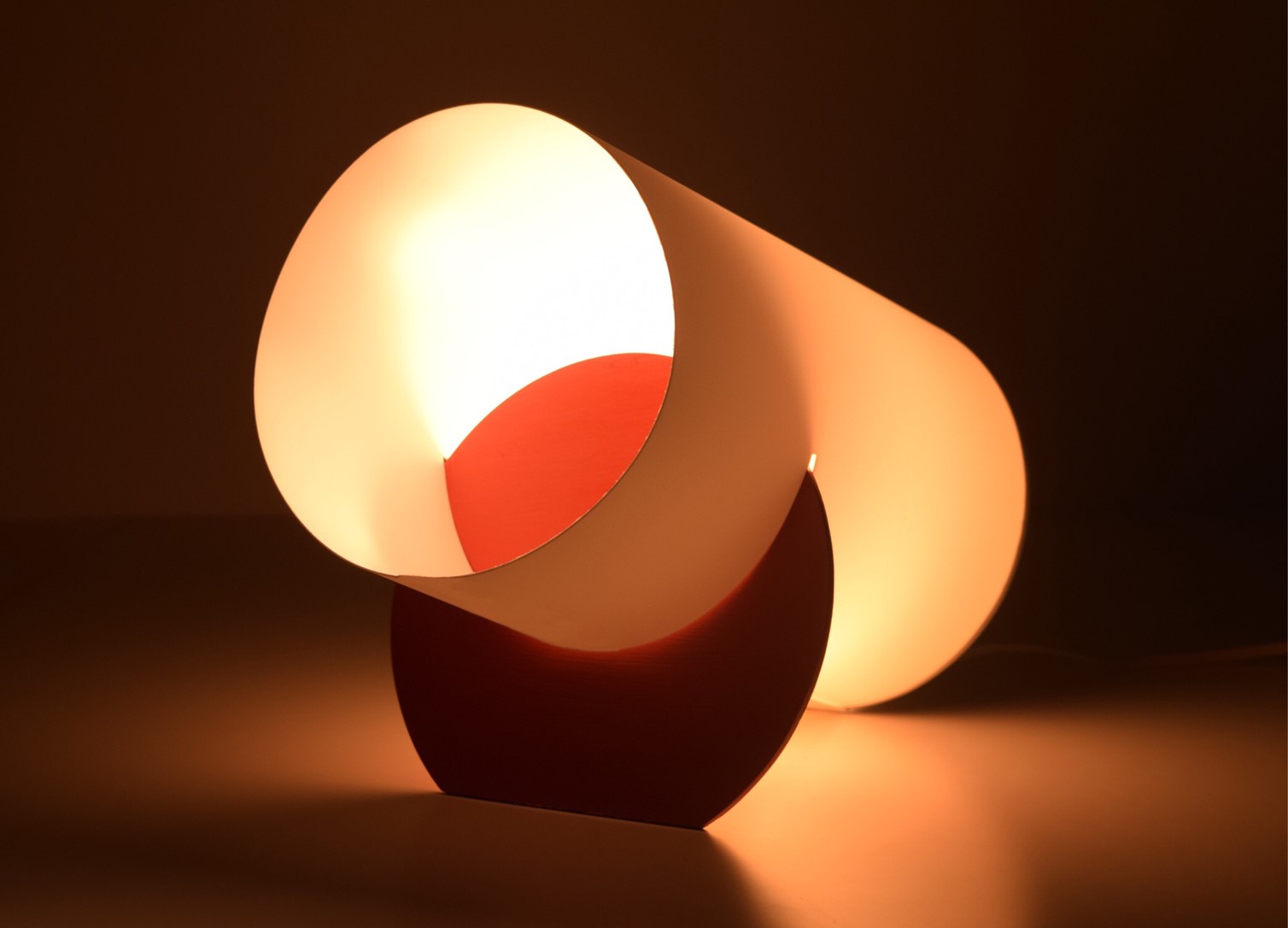

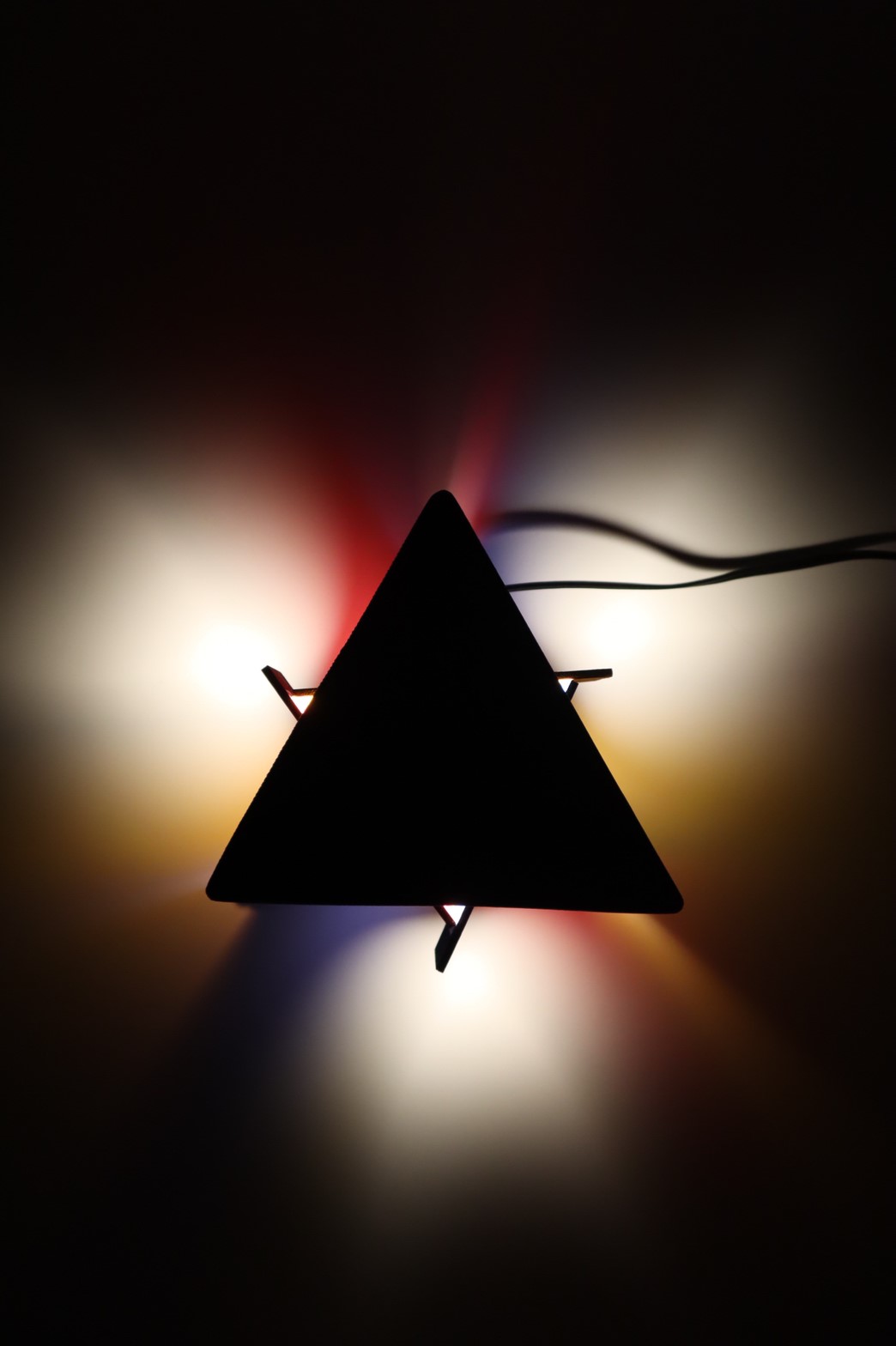

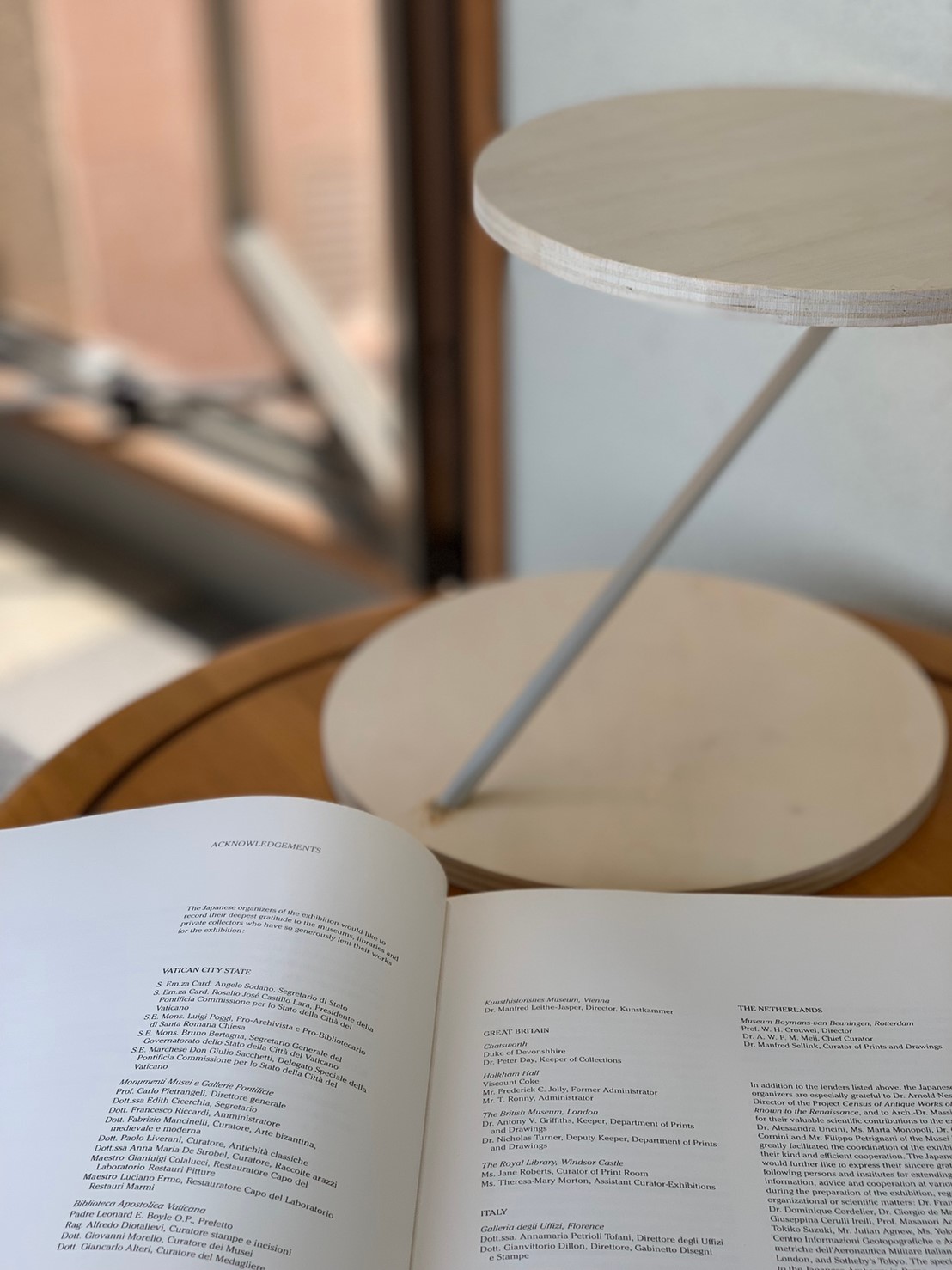

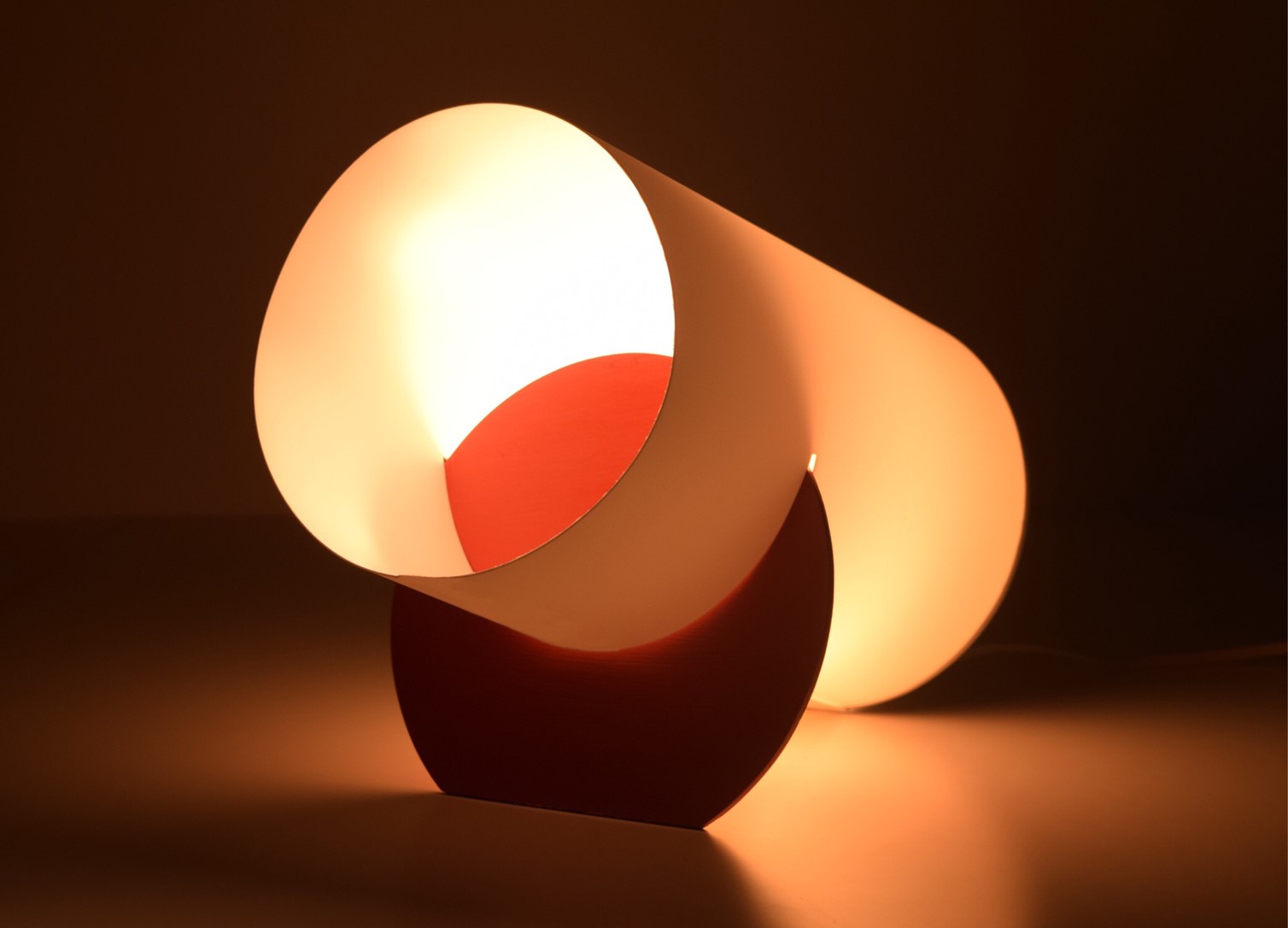

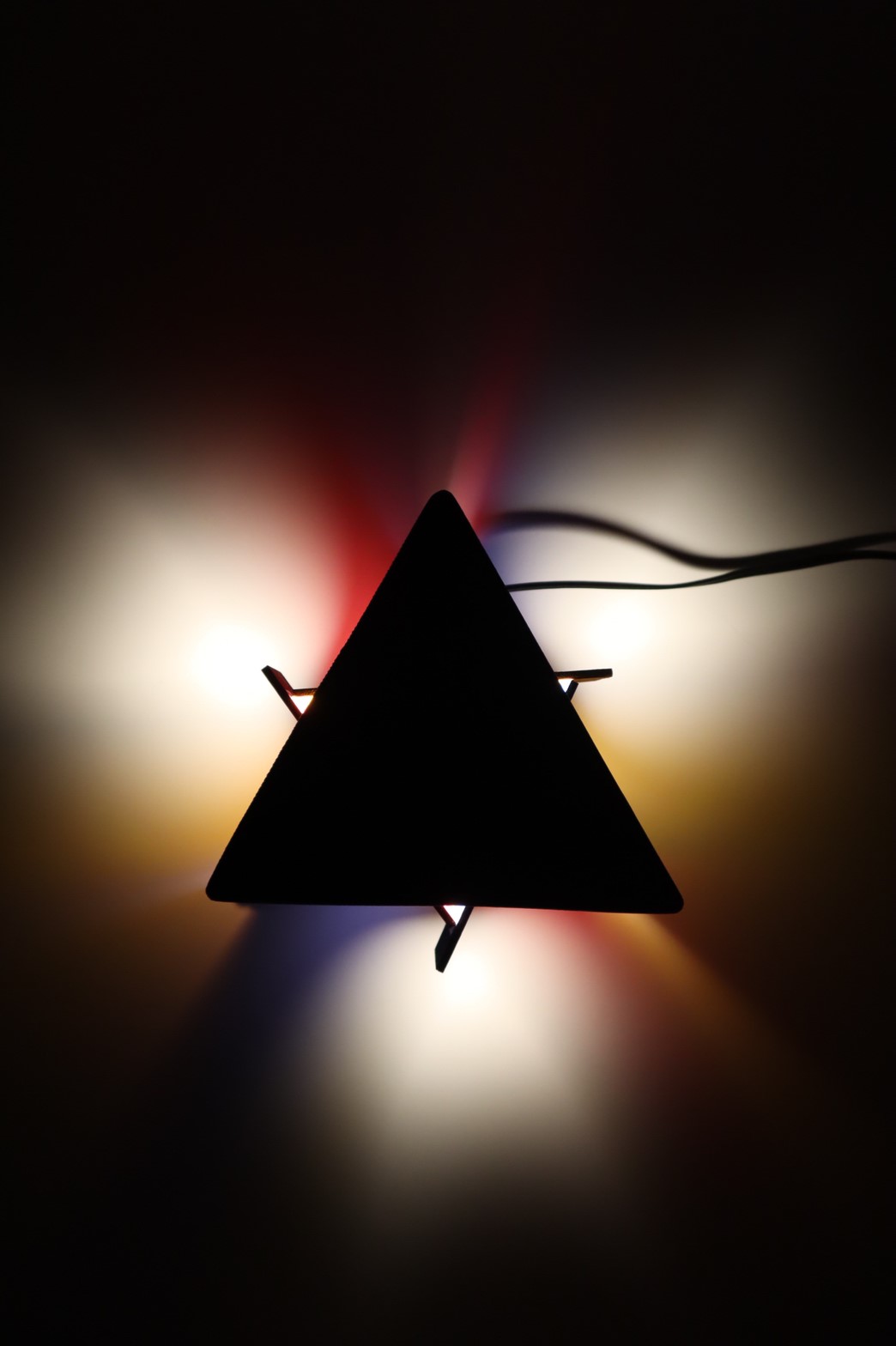

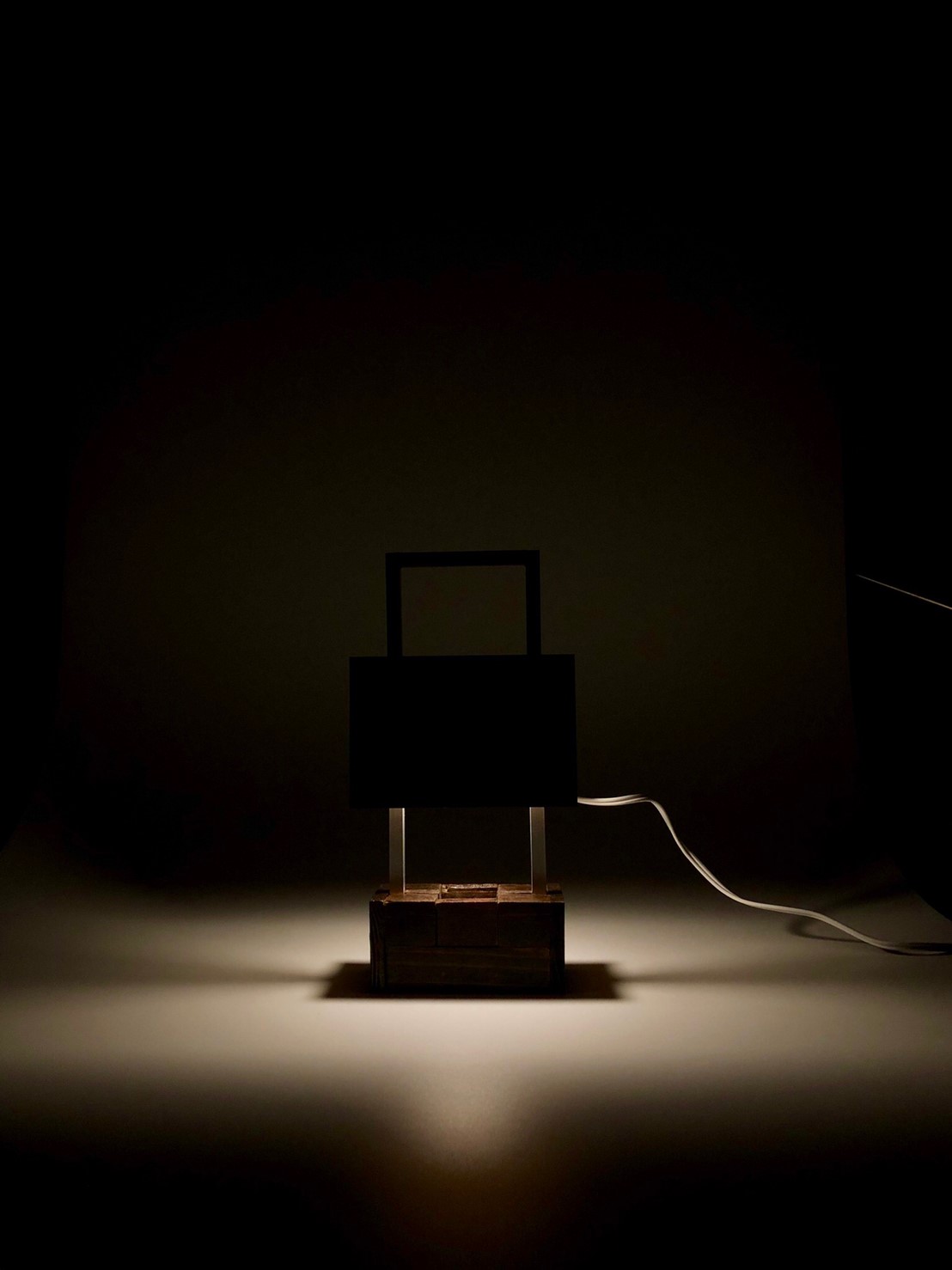

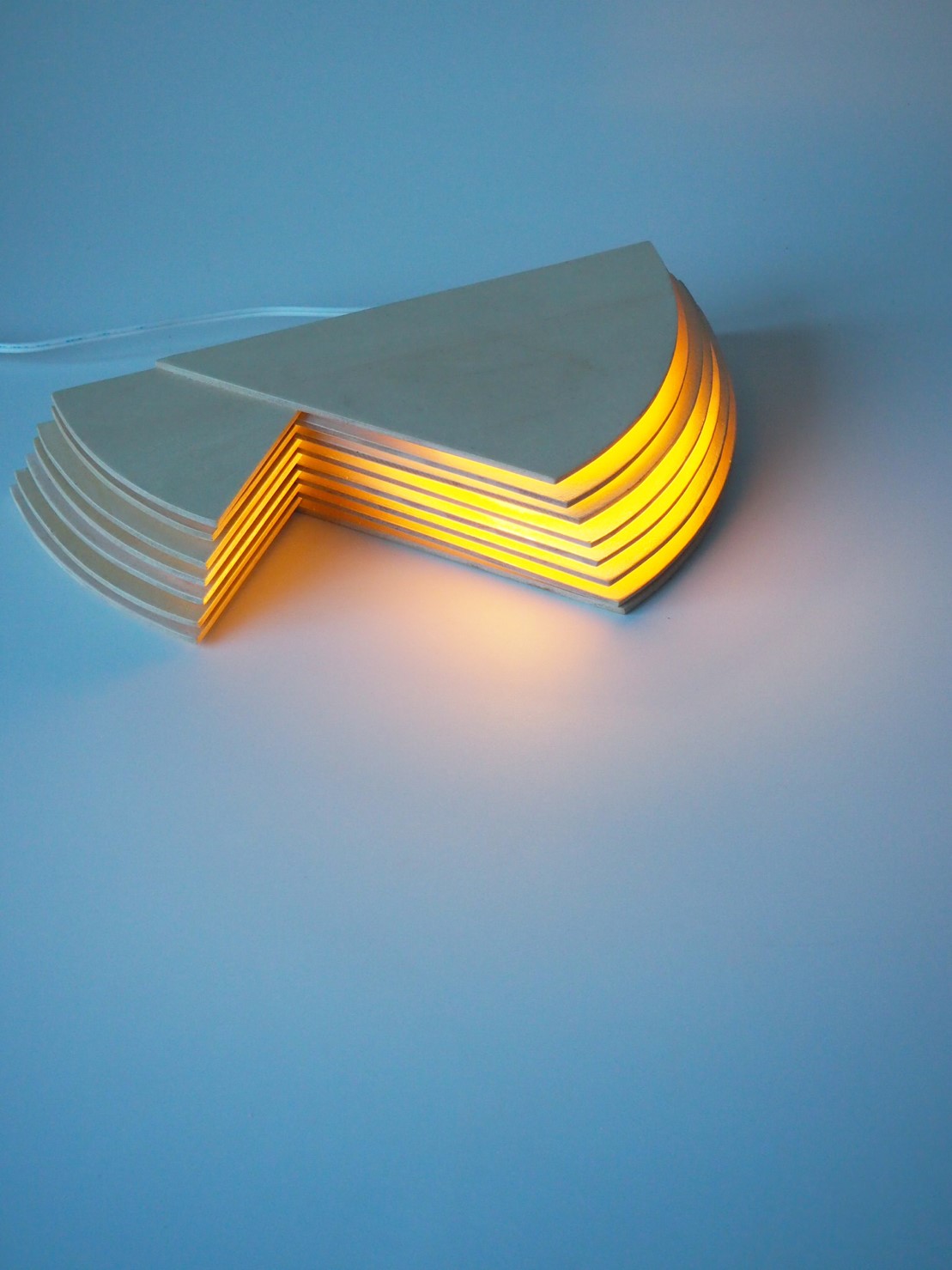

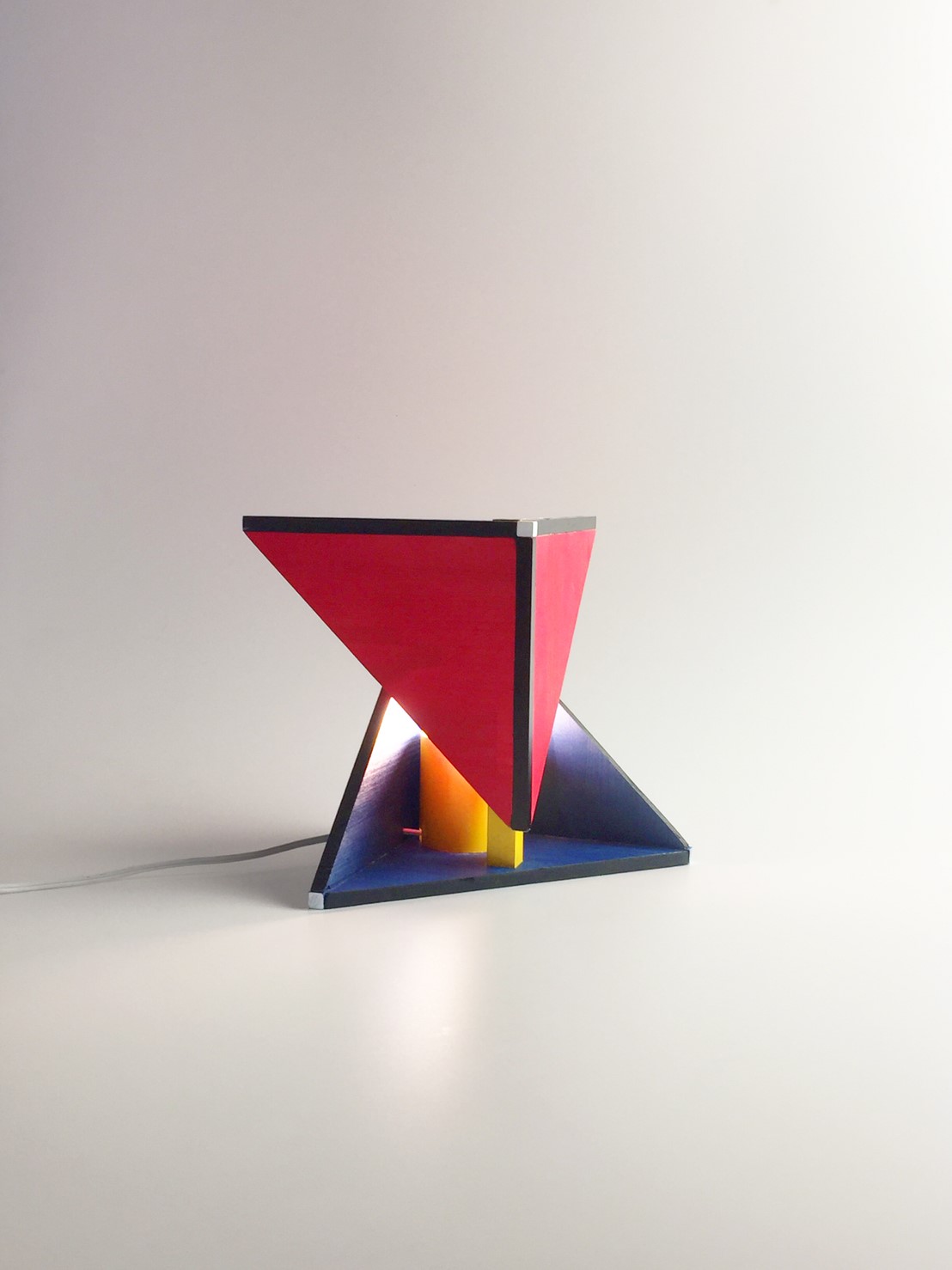

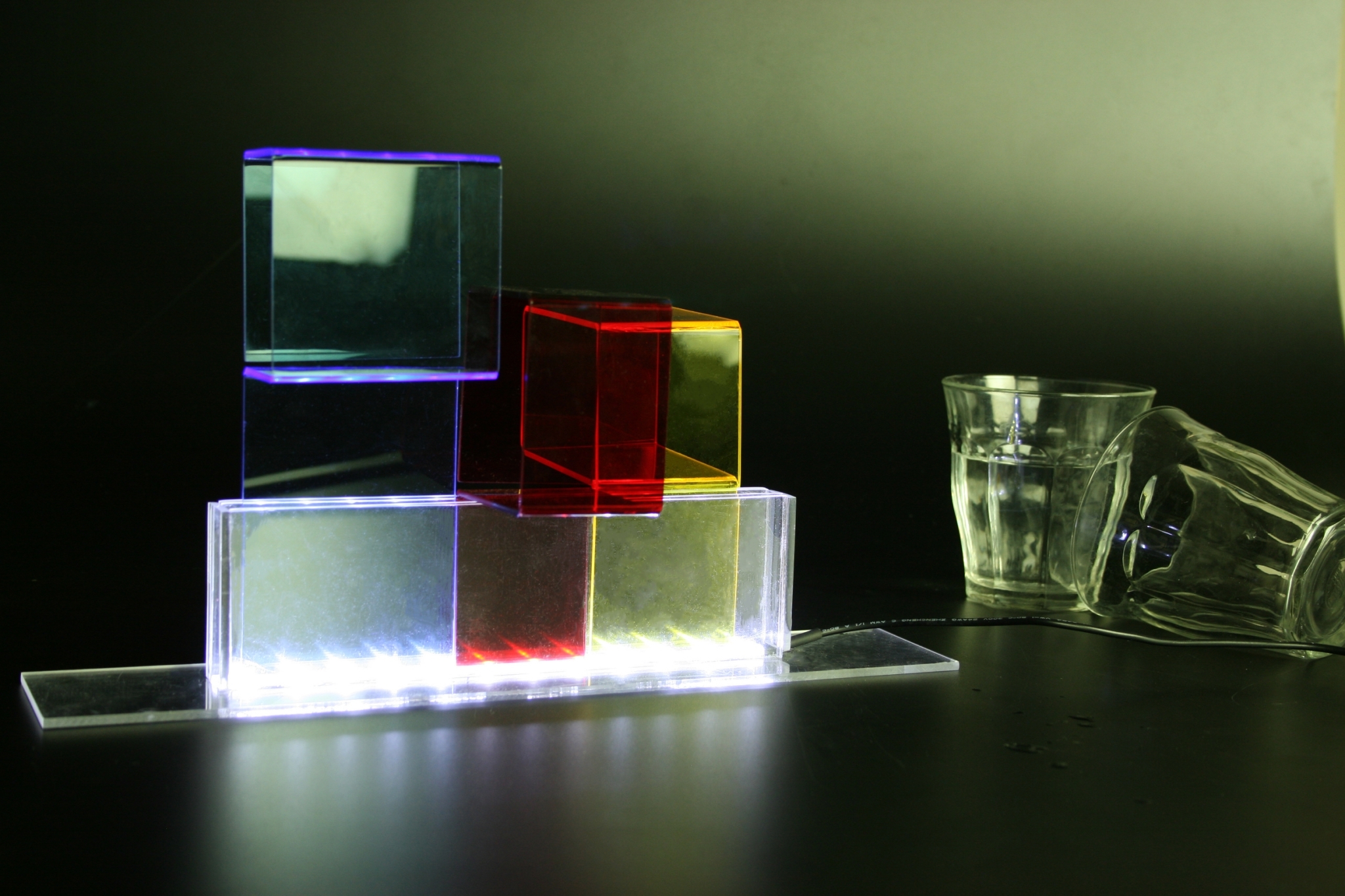

バウハウスな照明

二年生前期 道具演習1前半の課題は「バウハウスな照明」

バウハウスはドイツに100年前にあった学校で、14年しか存続しませんでしたが、その考えは100年経った今でも大きな影響を及ぼしています。

今期の道具演習は、かつてない大人数の受講者でしたが、みんな頑張って一回目にしてはクオレティの高いものができたと思います。

実際に光らせるワーキングモデルを全7回で作ってきました。

難易度の高い課題でしたが、様々な素材と自分自身向き合い、苦労したと思います。

今まであまり物を作ったことがないという学生が増えてきました。

デザインというのは実際に自身の手で触れること、作ることがとても大事です。

物と向き合う事は、自分と向き合う事です。

すべての作品を掲載しています。

「デザインをすることは職業ではなく、一つの姿勢である。」

ラズロ・モホリ=ナギ

[道具デザイン演習]

[道具デザイン演習]

[道具デザイン演習]

[道具デザイン演習]