2020年10月20日

デジタルデザイン演習 フォークのモデリング

対面授業が始まっていますが、教室の定員の半分にしないといけないということで、共通講義棟の演習室での授業になっています。

明るくて、手元に先生の画面映像が映し出されるので、こちらのほうが環境が格段に良さそうです。

ただ、受講生がとても多いです。来年より人数制限も必要かもしれません。

フォークのモデリング、簡単そうで結構難しいですが、みなさんそれなりに出来ています。

[デジタルデザイン演習]

[デジタルデザイン演習]

2020年10月20日

対面授業が始まっていますが、教室の定員の半分にしないといけないということで、共通講義棟の演習室での授業になっています。

明るくて、手元に先生の画面映像が映し出されるので、こちらのほうが環境が格段に良さそうです。

ただ、受講生がとても多いです。来年より人数制限も必要かもしれません。

フォークのモデリング、簡単そうで結構難しいですが、みなさんそれなりに出来ています。

[デジタルデザイン演習]

[デジタルデザイン演習]

2020年9月25日

令和2年度 卒業研究・制作 中間発表会が9月24日 A3-301で行われました。

コロナ禍で学校にあまり来れない前期でしたが、そのような中でも各自、研究と調査を確実に進めて来ました。

2年生以下の下級生も多数参加し、上級生の発表を聞いていました。

中間発表での先生方からの意見を踏まえ、1月末の締め切りに向かって進めていきます。

無事、交流センターでの展示がいつものように出来ることを願っています。

[卒業研究・制作]

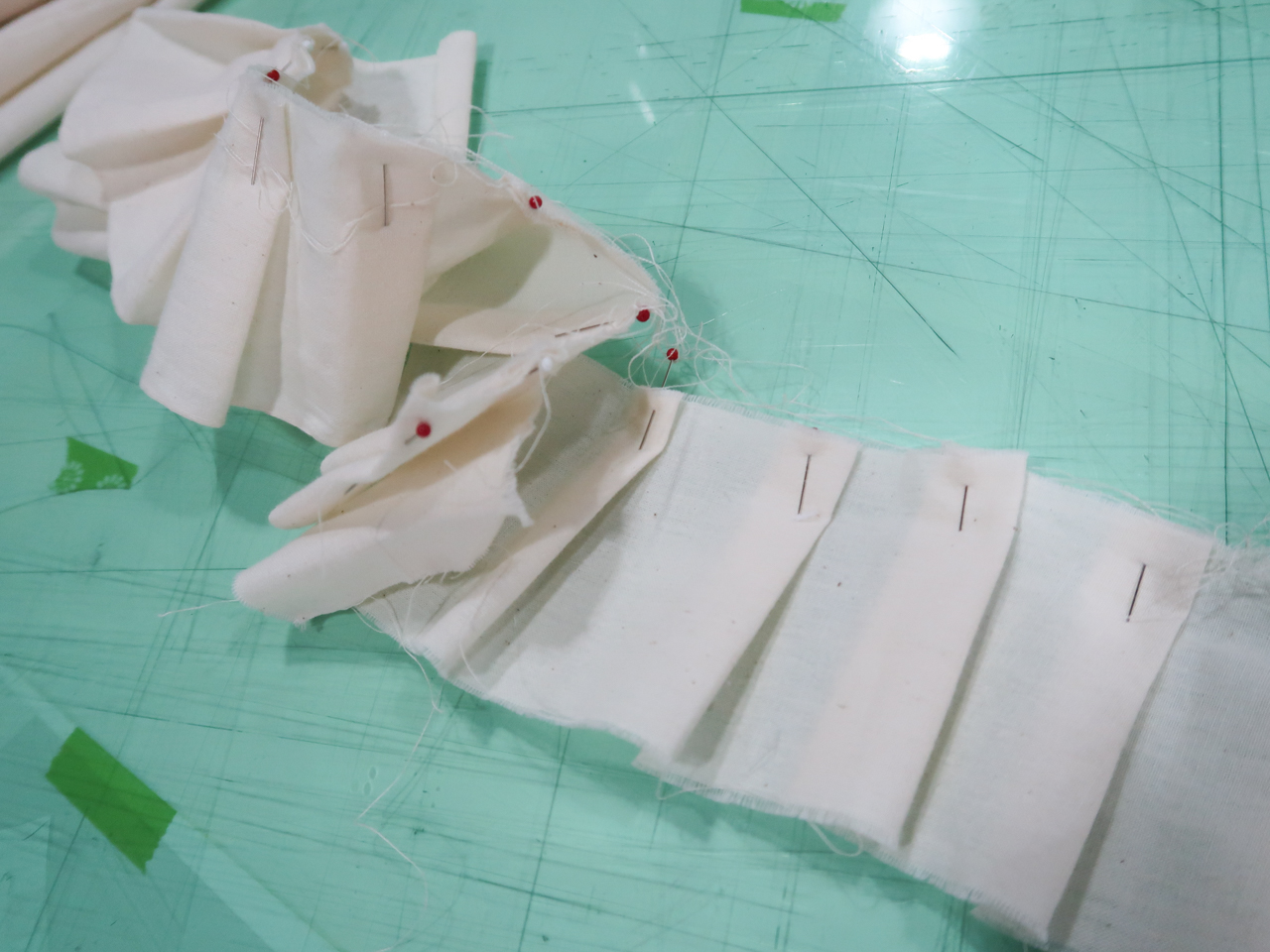

2020年9月14日

服飾デザイン演習3ではワンピースを作っています。

男性の履修者も多いので、男性はシャツを作ります。

紙にパターンを起こすところからはじめて、実際に布を裁断、縫製していきます。

手慣れた手つきでミシンを操る学生は三年生です。

トルソーに着せて、マチ針を打って、確認していきます。

制作途中や、出来上がったワンピースが並びます。

今年はコロナの影響でこういった実務的な演習が夏休みにずれ込みました。

住居、道具、服飾、マーケティングが学べる学科で、たくさん演習を取ると大変なわけですが、

リモートで授業をはじめた分野の演習と、時期がずれたたため今回は3分野取る学生も多く、

コロナだったから出来たということになります。

様々なことが学べることを、学生は最大限に活かしています。

[服飾デザイン演習]