地域文化学科では、フィールドワークを通じて学びの世界を拡げることを重視しています。フィールドワークとは、テーマの解明のために、現地(国内外)に赴き、実地調査を行うことです。調査方法は、発掘や建造物の計測、人々への聞き取りなど多様です。フィールドワークを重視する理由は、この方法が現地で人々の姿を見つめ、課題を発見し、これからの地域のあり方を考えるのに最適だからです。このため、ゼミごとの専門教育、考古学・民俗学・地理学・社会学・美術史の実習科目、「環琵琶湖文化論実習」で、フィールドワークを取り入れた学習を行っています。

環琵琶湖文化論実習

地域文化学科に入学すると「環琵琶湖文化論実習」で初めてのフィールドワークを経験します。この授業は、滋賀県の歴史や文化、社会問題について、前期(4月から夏休みまで)に文献などを読んで実習の準備をし、8月に2泊3日かけて、滋賀県下にて担当テーマに関し実地に見学や聞き取りを実施します。後期(10月から2月)には、宿泊実習で得た情報や知識をさらに掘り下げ、その成果を発表し報告書にまとめます。その中で、フィールドワークの方法や成果のまとめ方を実践的に学びます。

実習で学んだ「遺跡」を卒業研究へとつなげていく学生や、フィールドワークで知り合った人々との交流を続ける学生もいます。卒業時に多くの学生がもっとも印象に残った授業としてあげるのが環琵琶湖文化論実習です。

日本史分野のフィールドワーク

日本地域史研究のフィールドワークは、古文書調査を軸とします。しかし、古文書の内容をより正確に、より深く理解するために、あわせて聞き取り調査や現地踏査をおこなうこともあります。現在、江戸時代から続く滋賀県内のヨシ(葭)問屋の古文書調査をおこなっています。ヨシは、ヨシ簀など調度品の材料として現在も使われていますが、昔は屋根材や毛筆の鞘材、茶畑の日覆い材などとしても大きな需要があり、広域的に流通していました。われわれは、古文書調査をおこなう一方で、関係者にヨシに関する教えを乞うたり、ヨシをたいまつの材料として利用している県内の神社祭礼を見学したりして、ヨシとその文化を理解しようとつとめています。また、ヨシ文化の広がりを確認するために、渡良瀬遊水地(関東)や北上川河畔(東北)など、ヨシ群落が存在する地域にも調査に赴いています。

中国・韓国でのフィールドワーク

2・3回生になると日本を飛び出し、中国や韓国にてフィールドワークに参加することもできます。夏休みの一週間程度を利用し、中国雲南省の少数民族地域にて民族文化の観光資源化の様相を調査しに行きました。少数民族地域の経済振興策として、観光開発が進められていますが、観光客の大半をしめる主流民族の満足度を上げるために、少数民族の文化とは本来とは異なる形式で演出されています。この授業の目的は、グローバリゼーションにおいて文化を取り巻く状況がどのように変化しているのか、異文化のケースを通して理解することです。

民俗学分野のフィールドワーク

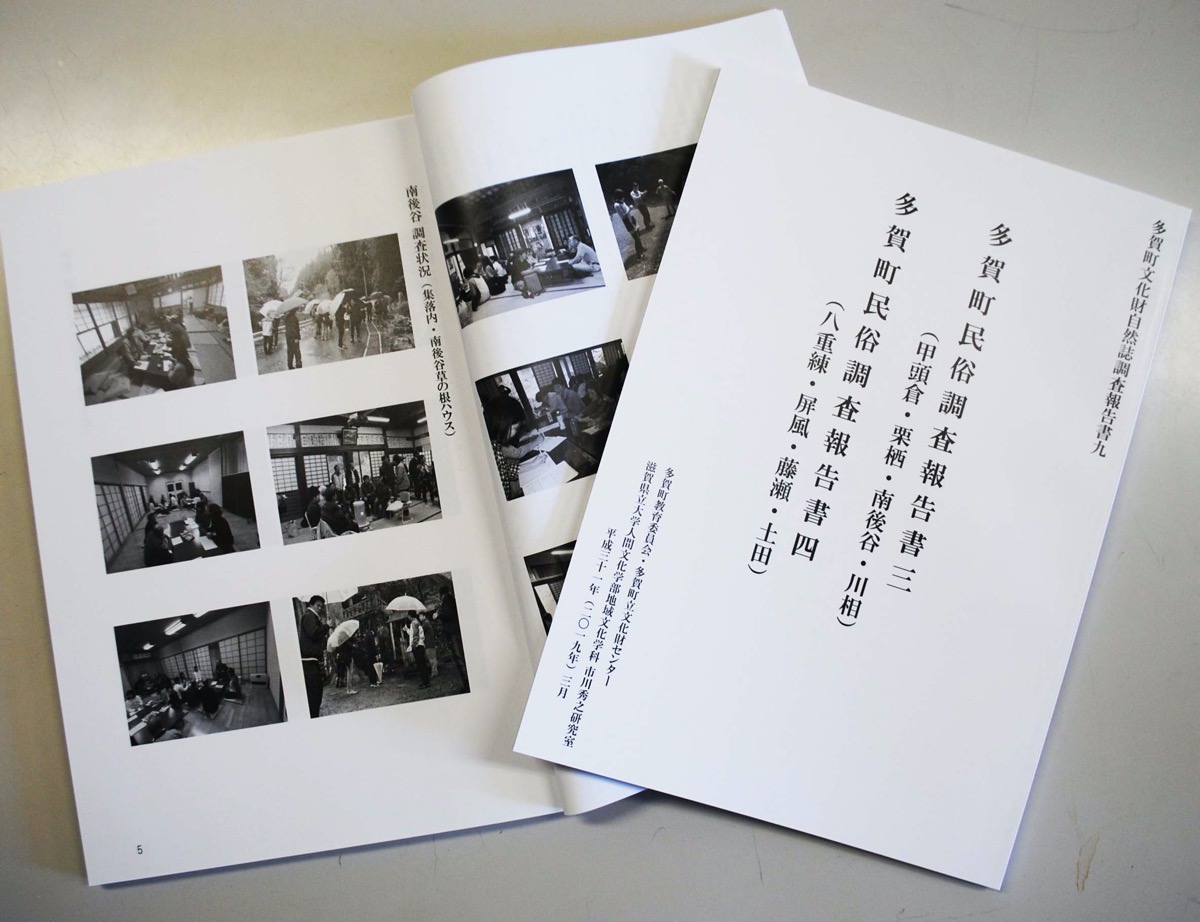

地域文化学科では、さまざまな授業のなかでフィールドワークをおこなっています。民俗調査などの聞き取り調査は民俗学実習や各ゼミの活動のなかでおこなわれます。写真は多賀町での民俗調査の様子で、すでに数冊の報告書を地元の教育委員会と協力して刊行しています。地元のみなさんのご案内で地区内を見学し、それから分担ごとに聞き取り調査を進めます。このようなフィールドワークを通じて、調査能力はもちろん、人と接する力、集めたデータから考察を進めていく力、それらをまとめ上げていく力など多様な能力が身についていくのです。またそのなかでその地域が抱える多様な課題に気づき、その解決へと向かう実践的な活動へと向かう学生もいます。