![]()

基礎栄養学研究室では,現在,下記の3つの研究テーマに取組んでいます.

詳細については,各テーマをクリックしてください.

・アミノ酸代謝調節による脳機能の保護

・トリプトファンからのナイアシン供給経路の重要性

・水溶性ビタミンの栄養状態,生体有効性の評価

最近の研究により,食習慣が脳機能に影響をおよぼすことが明らかとなってきました.

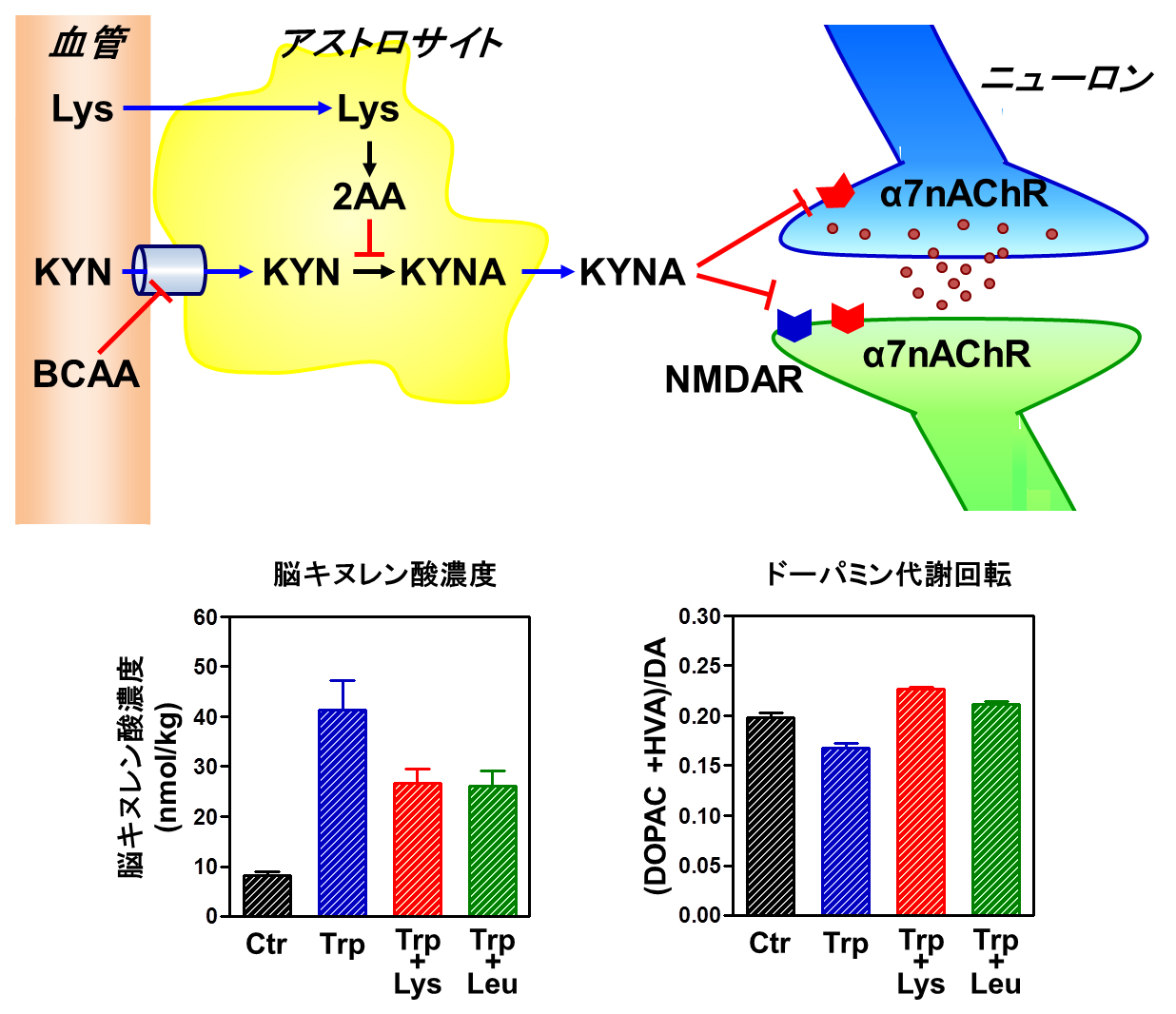

アミノ酸から作られる化合物のなかには,シナプスからの神経伝達物質の放出を調節するものがあります.

本研究室では,トリプトファン代謝産物であるキヌレン酸は神経伝達物質の放出を調節する因子であり,キヌレン酸とアミノ酸の代謝動態に共通点があることに着目し,以下の事項について調べています.

・食餌によってキヌレン酸産生を介して神経伝達物質の放出が影響を受けるのか

・アミノ酸摂取やアミノ酸代謝制御によってキヌレン酸産生をコントロールできるのか

・食餌によるキヌレン酸産生の変動が高次脳機能や摂食行動に影響をおよぼすのか

・キヌレン酸産生の制御によって高次脳機能や摂食行動を調節することができるのか

以上の研究を通じて,適度な範囲内で神経伝達物質を調節できる食環境を提言することにより,日常の食生活を通じて脳機能を保護することを目指しています.

|

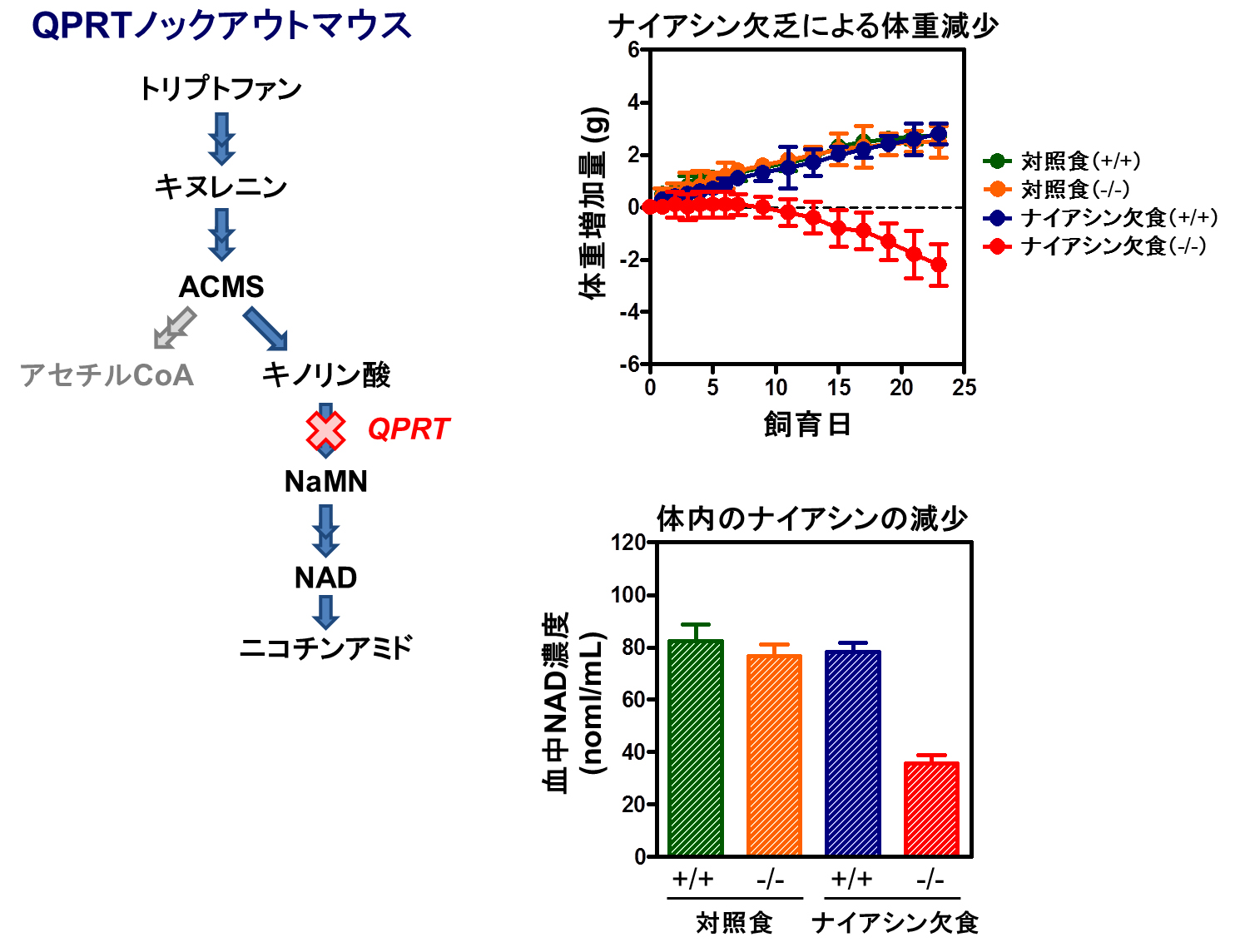

水溶性ビタミンの一つであるナイアシンは,必須アミノ酸であるトリプトファンからも生合成されるという特徴をもちます.

食事から摂取するナイアシンだけではナイアシンの必要量をかろうじてまかなう程度にすぎないため,トリプトファンからのナイアシン供給は非常に重要な意義をもちます.

本研究室では,トリプトファンからのナイアシン供給経路上の遺伝子を欠損したマウスを作成することにより,ナイアシン欠乏モデル動物を作成することに世界で初めて成功しました.

さまざまなナイアシン栄養状態を作り出すことが可能となったことから,このモデル動物を解析を通じて,ナイアシン必要量に影響をおよぼす因子,ナイアシン欠乏によって影響を受ける臓器や代謝経路,トリプトファンからのナイアシン供給の有無によって影響を受ける臓器や代謝経路を明らかにすることに取組んでいます.

以上の研究を通じて,500もの生体内反応に関与するナイアシンの機能,生理的意義を完全に解明することを目指しています.

|

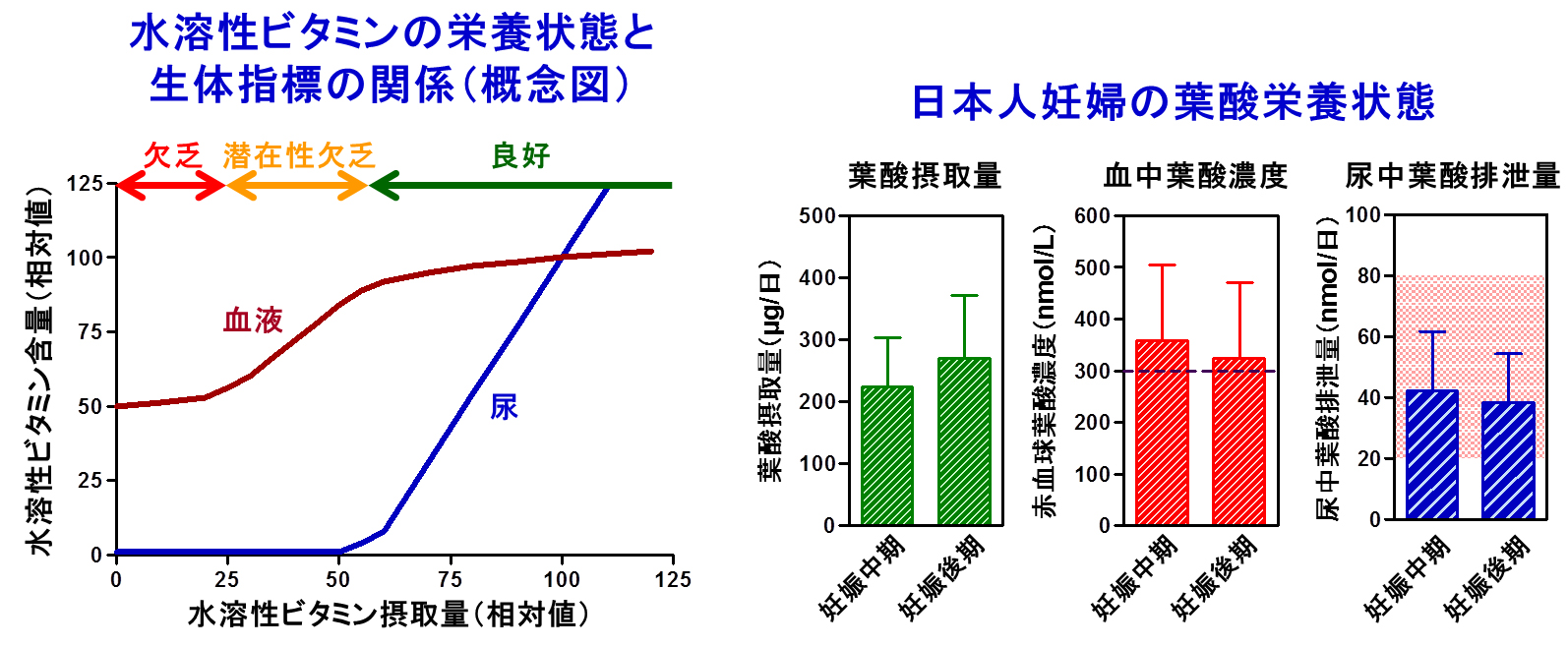

ビタミンは欠乏するまで明確な症状が現れないため,健康の維持・増進を図るためには,日頃よりビタミン栄養状態を良好に保つことが重要です.

しかし,食事調査によって日常のビタミン摂取量を知ることは容易ではなく,ビタミンの必要量は個人や生理状態によって異なっているため,日常の摂取量でビタミン栄養状態が良好に保たれているのかを知る方法が必要となります.

本研究室では,水溶性ビタミンの主要な排泄経路が尿であることに着目し,水溶性ビタミンの摂取量,栄養状態,尿中排泄量の関係を詳細に調べることにより,水溶性ビタミンもしくはその代謝産物の尿中排泄量がそのビタミンの栄養状態を反映する生体指標として利用できることを見出しました.

各ライフステージ,疾病が水溶性ビタミンの栄養状態におよぼす影響を明らかにするとともに,水溶性ビタミンの栄養評価のために基準値設定に取組んでいます.

また,食品中のビタミンはさまざまな形態で存在しており,消化されやすい/されにくいなどの違いのために,食品に含まれる量と生体が利用できる量は必ずしも一致するとは限りません.

本研究室では,ヒトや実験動物に対象食品を摂取させ,各ビタミン栄養状態を反映する生体指標を網羅的に測定することにより,食品中のビタミンの生体有効性を明らかにする研究にも取組んでいます.

以上の研究により,生体有効性を考慮した栄養評価および栄養指導が可能となるほか,精度の高い栄養学的データの収集・蓄積が可能となるなど,国民のQOLの向上,栄養学研究の発展に寄与することが期待できます.

|

本ホームページがフレーム形式で表示されない場合は,こちらをクリックしてください.

問合せ先

〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500

滋賀県立大学 人間文化学部 生活栄養学科 基礎栄養学研究室

福渡 努

TEL:0749-28-8443,FAX:0749-28-8499,E-mail:fukkie@shc.usp.ac.jp

HP:http://www.shc.usp.ac.jp/fukkie